ESG / RSE

Secteurs d'activité

Quelle est l'empreinte carbone de la cosmétique ?

L’empreinte carbone de la cosmétique, expliquée simplement

Quel est l'impact environnemental des produits cosmétiques ?

Lorsque l’on parle de l’industrie cosmétique, on ne parle pas uniquement de maquillage : elle inclut également les parfums et eaux de toilette, les produits de soin, les protections solaires, les produits capillaires et d’hygiène, les déodorants, les produits d’hygiène buccale, les produits de rasage, ainsi que les soins pour bébé (source : ADEME, 2023).

D'après l'ADEME, l’impact environnemental des produits cosmétiques se répartit comme suit :

Les émissions de gaz à effet de serre et données collectées du Bilan Carbone® de la cosmétique

Le Bilan Carbone® mesure l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par les activités d'une entreprise cosmétique. Les gaz à effet de serre (CO₂, méthane, etc.) sont les principaux responsables du réchauffement climatique. Le Bilan Carbone® permet d’évaluer l'impact environnemental et de mettre en place des actions concrètes pour réduire son impact.

NB : L’étude de référence concernant les émissions de gaz à effet de serre (GES) engendrées par l’industrie de la cosmétique s’intitule « It’s Time to Make up the Future ». Elle a été publiée en 2020 par le cabinet de conseil suisse Quantis. Cette analyse fournit des données précieuses sur l'empreinte carbone de l'industrie cosmétique, en identifiant les principales sources d'émissions tout au long du cycle de vie des produits. Elle permet ainsi aux entreprises de mieux cibler leurs efforts de réduction et de mettre en place des stratégies de décarbonation.

1. Émissions directes et contrôlées de l’organisation

| Poste | Description |

|---|---|

| Énergie |

|

| Véhicules possédés |

|

| Procédé |

|

| Émissions directives fugitives |

|

2. Transport & mobilité

| Poste | Description |

|---|---|

| Transport de marchandise |

|

| Déplacements domicile travail |

|

| Transport des visiteurs et des clients |

|

| Déplacements professionnels |

|

3. Chaîne logistique & approvisionnement

| Poste | Description |

|---|---|

| Achats de biens |

|

| Immobilisations de biens |

|

| Achats de services |

|

| Actifs en leasing amont |

|

4. Fin de vie & utilisation du produit

| Poste | Description |

|---|---|

| Gestion des déchets |

|

| Utilisation des produits vendus |

|

| Fin de vie des produits vendus |

|

Bilan Carbone® de la cosmétique : quand l’usage pèse plus que la production

D’après l’ADEME, l'usage des produits cosmétiques domine le bilan environnemental du secteur (40%) principalement en raison de la consommation d'eau chaude associée à leur utilisation.

Chaque douche, bain ou rinçage de shampooing mobilise d'importantes quantités d'eau, tandis que son chauffage nécessite une énergie considérable. À cela s'ajoute la dispersion d'ingrédients chimiques dans les eaux usées, créant une pollution diffuse difficilement traitable par les stations d'épuration classiques. L'effet cumulatif est d'autant plus significatif que ces produits sont utilisés quotidiennement par des milliards de consommateurs, multipliant exponentiellement leur empreinte écologique à l'échelle mondiale.

En second plan, représentant chacun 20% de l'impact total, emballages et transport constituent le deuxième poste d'empreinte environnementale du secteur cosmétique.

Les emballages, principalement en plastique, souvent complexes et multi-matériaux pour répondre aux exigences de marketing et de conservation, génèrent une quantité considérable de déchets difficilement recyclables – voire une pollution au microplastique.

Quant au transport, il pèse lourdement sur le Bilan Carbone® de l'industrie, avec des chaînes d'approvisionnement mondialisées où les matières premières et les produits finis parcourent des milliers de kilomètres pour parvenir au consommateur final – généralement par voie aérienne ou fluviale – deux options de transport dépendantes des combustibles fossiles.

Cette empreinte logistique s'intensifie encore avec l'essor du e-commerce, multipliant les livraisons individuelles et leurs émissions associées.

Les limites du calcul de l’empreinte carbone de la cosmétique

Les entreprises cosmétiques font face à des obstacles méthodologiques considérables dans l'établissement de leur Bilan Carbone® complet.

La complexité de leurs chaînes d'approvisionnement mondiales avec des centaines de fournisseurs rend la collecte de données primaires extrêmement laborieuse. De plus, l'allocation des émissions pour les ingrédients dérivés (comme les huiles essentielles ou les extraits botaniques) nécessite des arbitrages méthodologiques souvent contestables. La phase d'utilisation, bien que dominante dans l'empreinte totale, reste la plus difficile à modéliser précisément en raison des comportements variables des consommateurs quant aux quantités utilisées et aux durées d'application. L'absence de facteurs d'émission standardisés spécifiques au secteur contraint les entreprises à recourir à des approximations génériques qui compromettent la comparabilité des résultats entre marques.

De plus, il est bon de rappeler que les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas les seules répercussions environnementales. Il faut aussi tenir compte de la gestion de déchets, des atteintes à la biodiversité, de l'épuisement des ressources ou encore de la pollution des eaux...

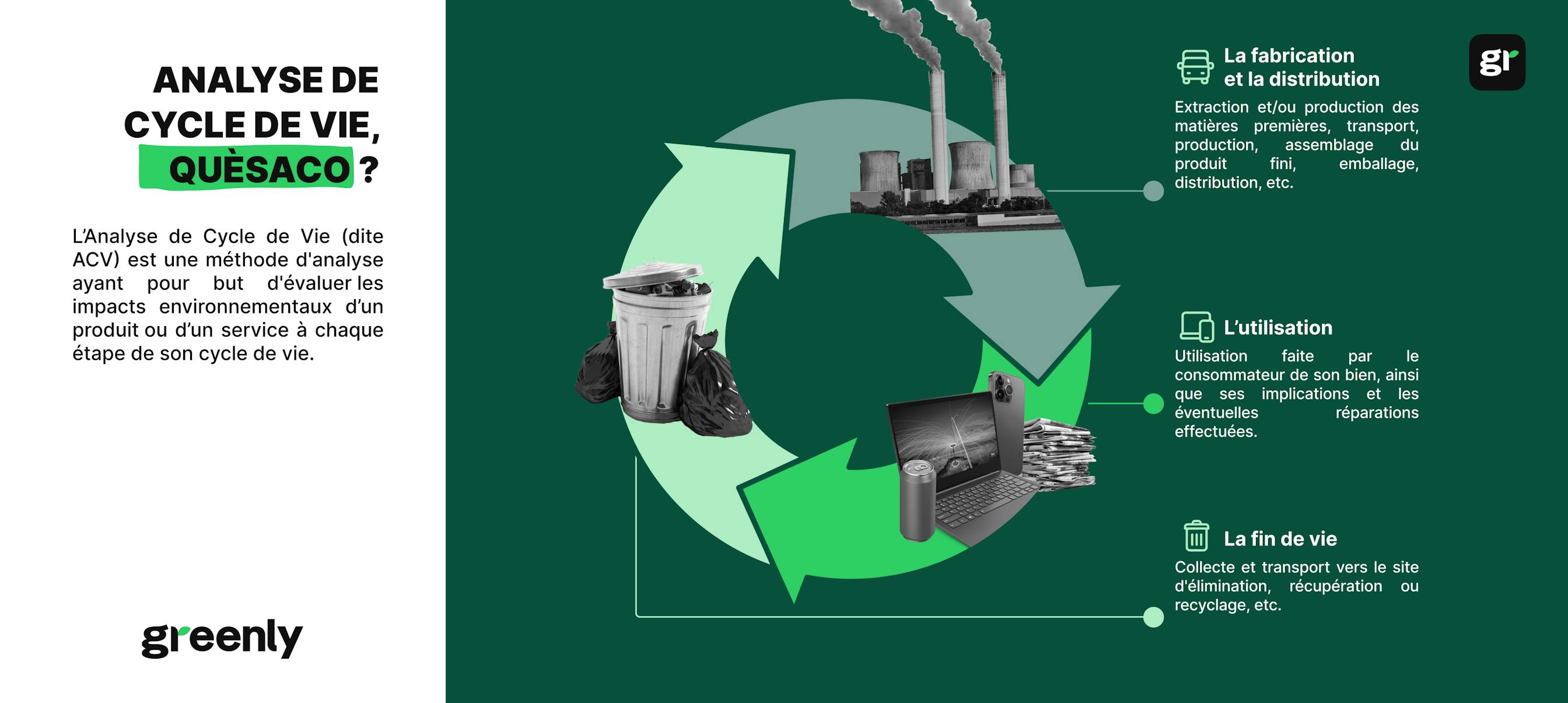

C’est pour cette raison que la réalisation d'une Analyse du Cycle de Vie (ACV) mentionnée est plus pertinente qu'un simple Bilan Carbone® pour évaluer l'empreinte environnementale complète du secteur cosmétique.

L'ACV offre une vision multicritère englobant également l'écotoxicité, l'eutrophisation, l'épuisement des ressources et la pollution aquatique – dimensions cruciales pour les cosmétiques dont l'impact majeur se situe souvent hors du prisme carbone.

Cependant, son application reste limitée par le manque de données scientifiques sur le devenir environnemental de nombreux ingrédients cosmétiques spécifiques, particulièrement concernant leur comportement à long terme dans les écosystèmes aquatiques après usage. Par ailleurs, le champ d'action de l'ACV semble être limité, puisque l'impact de nombreux ingrédients sur les milieux naturels est pour l'instant méconnu – et donc difficilement quantifiable.

Afin de combler ces lacunes, le secteur de la cosmétique doit élaborer une feuille de route accompagnée d’un calendrier de mise en œuvre, précisant les recommandations et les actions à instaurer. Les carences restantes devront être identifiées et traitées en priorité.

Des réglementations existent-elles pour maîtriser l’impact environnemental de l’industrie de la beauté ?

La loi AGEC, Climat & Résilience,... quelles sont les obligations des entreprises ?

La loi AGEC, également connue sous le nom de « loi anti-gaspillage et pour l’économie circulaire », a établi des buts concernant la réduction, le réemploi et le recyclage des déchets.

Le secteur de la cosmétique est donc directement concerné par cette loi, dont découlent plusieurs objectifs spécifiques à atteindre pour accompagner sa transition écologique :

- la loi AGEC mise sur la fin des emballages plastique à usage unique d’ici 2040 et un objectif de 100% de plastique recyclé dans les emballages en 2025 ;

- toujours selon la loi AGEC, d’ici 2025, le secteur de la cosmétique devra réduire de 20 % ses emballages plastiques à usage unique, dont la moitié grâce au réemploi ou à la réduction. Les efforts seront encouragés par un système de bonus-malus ;

- la loi AGEC interdit depuis 2022 l’utilisation des huiles minérales dans les emballages en vue de faciliter le recyclage et limiter les risques sanitaires liés aux substances résiduelles ;

- la loi Climat et Résilience impose 20 % de la surface de vente dédiée au vrac dans les grandes surfaces de plus de 400 m², d’ici 2030 mais aussi l’éventualité d’un retour de la consigne en verre, si son bilan environnemental global est jugé favorable.

Vers un affichage environnemental et un sourcing plus responsables

Récemment, de nombreuses réglementations ont été mises en place pour obliger les entreprises de la cosmétique à offrir une plus grande transparence et traçabilité concernant l'impact environnemental de leurs produits.

En termes de transparence, même si l'affichage environnemental est déjà appliqué dans plusieurs secteurs (comme l'alimentation, l'électronique et le textile), il n'est pas pour le moment obligatoire pour les produits cosmétiques.

Dans l’optique de faire avancer les choses, l’Oréal, Henkel, Nature&Co et Unilever ont créé le consortium Eco Beauty Score en vue de co-construire un système de notation volontaire de l’impact environnemental des produits.

Tout comme pour l'éco-score, un score global sera apposé sur l’emballage de chaque produit, afin d’aider le consommateur à faire des choix plus raisonnés. Les premières expérimentations ont eu lieu en 2023, notamment chez Unilever, LVMH et L'Oréal (source : Le Figaro, 2021)

Pour cette dernière entreprise, malgré l'impact environnemental significatif généré, le groupe a instauré depuis 2020 une politique visant à diminuer cet impact, dans le but d'opérer une transformation plus radicale.

Comment tendre vers la cosmétique responsable ?

Se lancer dans une démarche d’écoconception

L’éco-conception consiste à intégrer l’environnement dès la phase de conception d’un produit, en cherchant à réduire ses impacts tout au long de sa vie.

Pour cela, elle s’appuie sur l’analyse du cycle de vie (ACV), une méthode qui évalue les effets environnementaux d’un produit, de l’extraction des matières premières jusqu’à son élimination. L’ACV fournit ainsi des données précises permettant d’orienter les choix de conception vers des solutions plus viables voire économiques. Les deux approches sont donc complémentaires : l’éco-conception agit, l’ACV mesure.

En se basant sur l’ACV de son produit, l’entreprise peut modifier son processus de conception et ainsi créer un produit doté de l'impact carbone le plus réduit possible. Car aujourd'hui, que ce soit dans la formulation des compositions ou les emballages, le plastique est le matériau le plus utilisé dans les emballages de la beauté 51% du poids des emballages (source : FEBEA).

À noter que la FEBEA s’est engagée dans le mouvement Plastic Act – avec pour objectif de concevoir des emballages plus durables – en appliquent le principe des 4R (Réduire, Réemployer, Recycler et Réincorporer (le plastique recyclé)) et en généralisant l’écoconception.

Aujourd’hui, 78 % des consommateurs recherchent des emballages sans plastique, et 75 % privilégient ceux qui sont rechargeables ou réutilisables — un signal fort en faveur d’un changement de modèle (source : Quantis, 2020).

Dans le cadre de cette démarche, plusieurs mesures peuvent être mises en œuvre :

- réduire l’impact de la fabrication en optimisant la consommation d’énergie et d’eau dans les laboratoires, tout en améliorant la gestion des déchets issus de la production ;

- concevoir des emballages rechargeables ou réutilisables, pour limiter les déchets à usage unique ;

- privilégier des formules concentrées, avec moins d’eau, pour une efficacité accrue et une réduction des ressources utilisées ;

- choisir des packagings responsables en matériaux recyclés, recyclables, biodégradables ou même supprimer l’emballage lorsqu’il n’est pas indispensable ;

- favoriser des ingrédients et l’utilisation de matériaux alternatifs comme le végétal, le verre allégé et les matériaux biosourcés locaux et traçables, issus de partenaires engagés...

Labelliser les produits de la beauté

De nombreuses certifications et labels écologiques existent pour les marques de la cosmétique (AB et Eurofeuille, COSMOS, EU Écolabel, Cosmebio, Natrue, etc…).

Par exemple, le label Cosmebio assure que 95% des ingrédients d'un produit sont végétaux et certifiés biologiques. Il est également impératif que ce dernier adhère à un cahier des charges rigoureux concernant la composition du produit, c'est-à-dire restreindre l'emploi de substances chimiques, ainsi que son incidence sur l'environnement.De son côté, l’Écolabel européen (EU Ecolabel) créé en 1992 par l’Union européenne et révisé fin 2021, a intégré un nouveau référentiel pour les produits cosmétiques. Les exigences relatives à la composition, à l’origine des ingrédients, à l’emballage et aux transports sont renforcées. Le respect de critères comme la performance environnementale, la qualité ou les aspects sanitaires peut ainsi donner lieu à une certification.

Toutefois, un produit cosmétique bio certifié ne garantit pas nécessairement un Bilan Carbone® exemplaire ! Cette certification assure l'utilisation d'ingrédients biologiques, mais ceux-ci peuvent parfaitement être issus de l'autre extrémité du globe – et donc posséder une empreinte carbone significative.

Pour illustrer, le label indépendant Slow Cosmétique, fondé en 2013 par l'Association Internationale Slow Cosmétique, se base sur une charte éthique qui impose deux exigences principales aux produits, en vue de minimiser leur impact carbone (source : Slow Cosmétique, 2017) :

- une formulation saine – sans produits chimiques de synthèse, sans substances nocives, plastique ni perturbateurs endocriniens – qui ne présente aucun danger pour l’Homme ni pour l’environnement ;

- un produit authentique, porté par un marketing raisonné, avec des formules et des gammes courtes, mais un choix de produits de qualité, pragmatiques et proposés à un prix juste…

Vous souhaitez connaître l’empreinte carbone de vos produits cosmétiques ?

Greenly est une entreprise pionnière dans la mesure et la réduction des émissions carbone. Elle accompagne les organisations, notamment dans le secteur de la cosmétique, à mieux comprendre et piloter leur impact environnemental. Pour cela, elle met à disposition deux outils clés : l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) et le Bilan Carbone®.

Elle accompagne les entreprises, notamment dans le secteur de la cosmétique, à mieux comprendre et piloter leur impact environnemental. Pour cela, elle met à disposition deux outils clés : l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) et le Bilan Carbone®.

- le Bilan Carbone® permet d’évaluer l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre générées par une entreprise du secteur de la cosmétique, d’un produit ou d’un service – de l’extraction des matières premières jusqu’à la distribution, en passant par la fabrication ;

- l’ACV va plus loin en analysant l’impact environnemental global d’un produit à chaque étape de son cycle de vie : matières premières, production, emballage, transport, usage par le consommateur, fin de vie.

Ces démarches sont essentielles dans la cosmétique, un secteur où les impacts sont multiples : ingrédients souvent importés, emballages complexes, consommation d’eau, production de déchets, etc. Grâce à ces outils, les marques peuvent :

- identifier les postes les plus émetteurs ;

- prendre des décisions d’éco-conception éclairées ;

- communiquer en toute transparence avec leurs clients ;

- et surtout, réduire concrètement leur impact environnemental.

Pour plus d'informations, sollicitez une démonstration gratuite de l’outil Greenly auprès de l'un de nos experts climat pour réduire de manière concrète l’impact environnemental de vos produits cosmétiques !