SBTi (Science-based Targets Initiative) : ce qu’il faut savoir

Qu'est-ce que la SBTi ? Pourquoi et comment devriez-vous l'appliquer en entreprise ? Greenly vous dit tous de la Science-based Targets Initiative.

ESG / RSE

Secteurs d'activité

L'histoire, la nature et le rôle de la couche d'ozone

Les enjeux posés sa détérioration

Les solutions mises en œuvre

Les principales différences opposant la détérioration de la couche d'ozone au réchauffement climatique

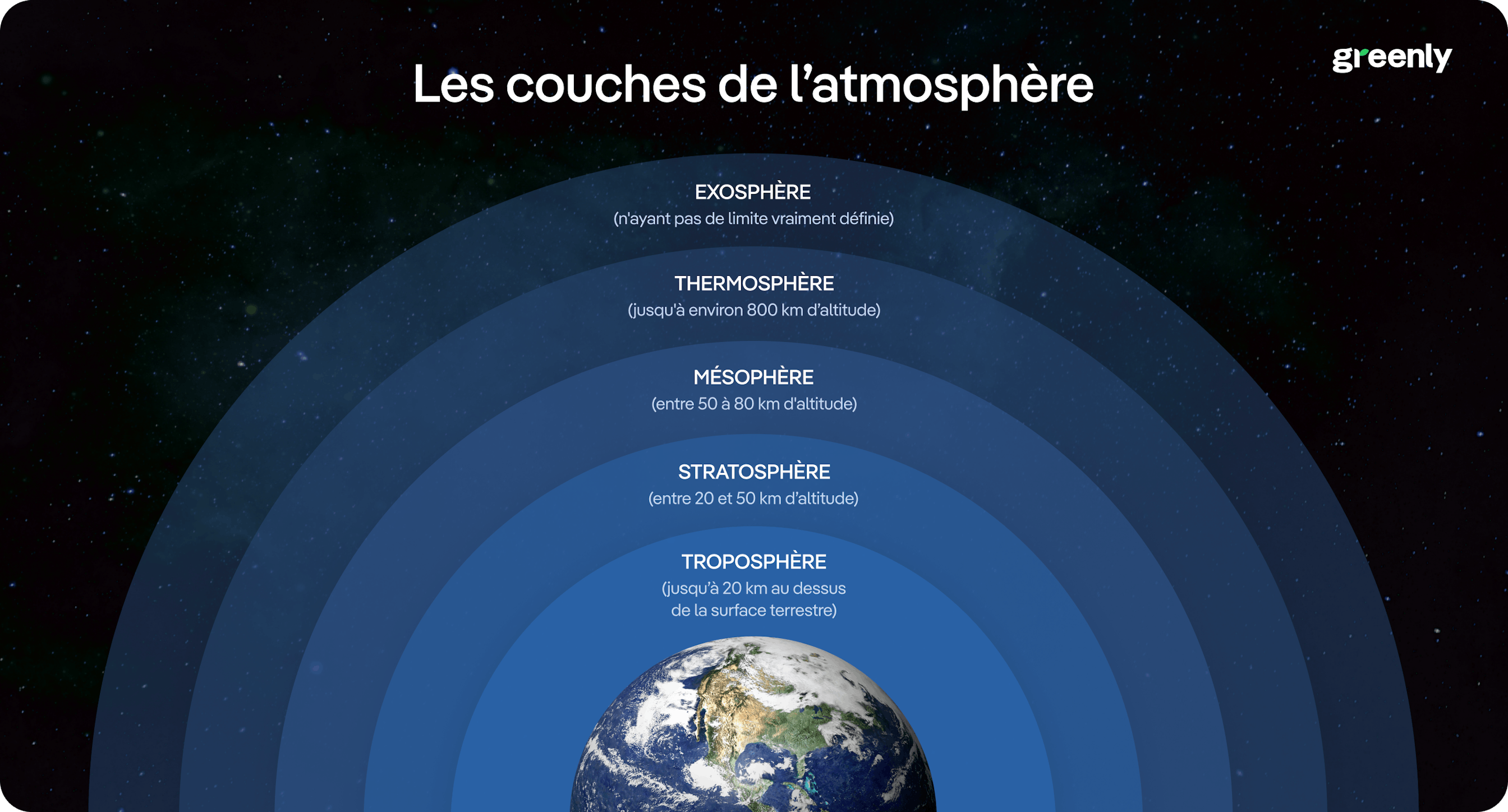

La couche d'ozone est une sorte de filtre très chargé en molécules d'ozone, localisée au sein de l'atmosphère terrestre. Elle se situe dans la stratosphère, entre 20 et 50 km d'altitude au-dessus de nos têtes.

Pour rappel, l’atmosphère est composée de cinq couches :

La couche d’ozone se distingue par une forte concentration d’ozone (O₃, parfois appelé trioxygène). Cette concentration est proportionnellement plus importante que n'importe où ailleurs dans l'atmosphère - d’où le nom de “couche d’ozone”. Pour se faire une idée, la concentration en ozone y est estimée à dix parties par million (ppm).

L’acronyme « ppm » désigne une unité de mesure utilisée pour évaluer la pollution de l’air et de l’environnement. L’unité ppm indique combien de molécules d’un polluant donné on distingue, sur un million de molécules d’air par exemple.

L'ozone est naturellement présent dans l’atmosphère terrestre, mais il peut aussi être émis par l'Homme - notamment au sein de la troposphère, là où nous vivons tous et toutes. Dans la basse atmosphère, l'ozone devient alors un polluant toxique susceptible d’affecter notre système respiratoire.

Ministère de la Santé et de l'Accès aux Soins

21 juin 2017

Pour consulter l'ensemble des recommandations à observer en cas de pic de pollution à l'ozone, rendez-vous directement sur le site du Ministère de la Santé.

La couche d’ozone agit comme un filtre, permettant de préserver la Terre des rayonnements ultraviolets qui émanent du Soleil. Ces rayonnements ultraviolets sont nocifs à la vie sur notre planète - particulièrement les UV-B.

Rappelons que les UV-B sont capables d’altérer l'ADN. Ils sont donc mutagènes pour les plantes et les animaux dont nous faisons partie. Sans couche d’ozone, les maladies à l’image du cancer de la peau se multiplieraient de façon alarmante. De même que les soucis d’ordre oculaire.

Avant de protéger la vie sur Terre, la couche d’ozone contribue à la rendre possible. Car lorsqu’elle absorbe les rayons ultraviolets que nous évoquions plus tôt, la couche d’ozone devient aussi une source de chaleur.

C'est ce qui explique que la stratosphère (là où elle se situe) soit la seule couche de l’atmosphère où la température augmente avec l'altitude.

En bref, la couche d’ozone joue un rôle déterminant dans la régulation de la température terrestre. D’après une étude parue en 2023, celle-ci serait 270 degrés plus basse faute de couche d’ozone.

La couche d’ozone s’est formée suite à l’apparition sur Terre des premiers organismes capables de réaliser de la photosynthèse.

IPSL

Institut Pierre-Simon Laplace

Or, les océans sont une sorte de grand aspirateur à carbone (on les désigne d'ailleurs comme des "puits de carbone naturel").

Comme l’explique Futura Sciences, les atomes d’oxygène n’aiment cependant pas rester seuls...

Ils cherchent vite à s’accrocher à une molécule d’oxygène intacte. Et quand ils y arrivent, ils forment quelque chose de nouveau : une molécule d’ozone (O₃), aussi appelée trioxygène (voir nos fiches récapitulatives ci-dessous).

L'histoire ne s'arrête pas là, car l’ozone dispose d'un pouvoir étonnant (et très utile) : il peut absorber les rayons ultraviolets (UV) du soleil. Quand l’ozone fait cela, il se “sacrifie” un peu. La lumière UV "casse" la molécule d’ozone (O₃), qui redevient :

Toujours aussi sociable, cet atome va partir se rattacher à une autre molécule d’ozone, qui devient à nouveau… De l'oxygène moléculaire (O₂), aussi appelé "dioxygène" en chimie, et essentiel à la respiration des animaux sur Terre.

La problématique posée par la couche d’ozone a émergé dans le courant des années 1970. À l’époque, on constate que la couche d’ozone s’est appauvrie, au point de former un trou au-dessus de l’Antarctique.

En temps normal, ce phénomène n’intervient pas à hauteur de l’Arctique, car son vortex polaire est malgré tout trop chaud pour provoquer l’apparition des nuages stratosphériques. Une exception récente est intervenue en 2020, année où un trou de la taille du Groenland a été observé au-dessus de l’Arctique. Refermé depuis, ce dernier était vraisemblablement la conséquence des anomalies thermiques observées quelques semaines auparavant dans le Pacifique nord.

Malheureusement, outre les conséquences sanitaires, l’appauvrissement de la couche d’ozone favorise également le changement climatique.

À titre indicatif, on estime que 90 % de la quantité d’ozone présente sur Terre se trouve dans la stratosphère, et 10 % dans la troposphère.

Après étude, les spécialistes ont établi que cette situation avait été causée par les émissions de gaz industriels. Plus spécifiquement, il s’agit :

L’ensemble de ces substances a été regroupé sous l’appellation SACO, ou Substances Appauvrissant la Couche d'Ozone.

Signé en 1987, le Protocole de Montréal est l’accord international ayant statué sur la protection de la couche d’ozone via l’élimination graduelle des substances qui lui sont nocives.

La bonne mise en œuvre de ce protocole devrait permettre d'éviter 443 millions de cas de cancer de la peau à l’échelle des États-Unis d’ici la fin du siècle. De même que des millions de cas de cataractes.

Rappelons, par ailleurs, qu’une telle initiative contribue également à la protection :

En 1987, le protocole de Montréal a été signé par l’ensemble des pays membres des Nations Unies (24 au total). Ces derniers sont depuis soumis à l’obligation d’éliminer graduellement les SACO utilisés pour la réfrigération, la climatisation, le gonflement de la mousse, les aérosols, les solvants et d’autres applications encore.

Depuis sa signature, le Protocole de Montréal a fait l’objet de cinq amendements :

Le trou dans la couche d’ozone est toujours présent. Un temps en voie de régression, il s’est de nouveau agrandi fin 2023. Pour autant, les scientifiques considèrent que cet état de fait ne remet pas en cause la guérison progressive de la couche d’ozone - amorcée depuis la mise en œuvre du Protocole de Montréal. L’éruption du volcan Hunga Tonga en 2022 pourrait expliquer l'agrandissement survenu l'année suivante.

Toujours est-il que les gaz qui attaquent l'ozone n’ont pas encore disparu de notre atmosphère. D’après les prévisions, il faudra compter entre 50 et 100 ans pour qu’ils soient totalement éradiqués.

Il faut rappeler que les trous de la couche d'ozone présentent une "variabilité naturelle". En 2019, les températures exceptionnellement élevées avaient enrayé la formation des nuages stratosphériques polaires. Conséquence directe : le trou dans la couche d’ozone avait rétréci de façon spectaculaire.

Une bonne nouvelle tout de même ? Au printemps 2024, une étude publiée dans Nature Climate Change a annoncé que les concentrations d'hydrochlorofluorocarbones (HCFC) au sein de notre atmosphère avaient commencé à décliner plus tôt que ce que les prévisions avaient anticipé. Un signe encourageant.

De même, le bulletin publié par l'OMM le 16 septembre 2025 incite à l'optimisme, affirmant à nouveau que la couche d'ozone est bel et bien en voie de guérison. Dans le détail, sous réserve que le protocole de Montréal soit respecté, les scientifiques estiment que la situation pourrait revenir à la norme :

Le 9 janvier 2023, des experts mandatés par l'ONU ont indiqué que la couche d'ozone pourrait bel et bien, un jour, retrouver les valeurs de 1980. À date, 99 % des substances qui détruisent l'ozone sont en cours d’élimination. Bien évidemment, un tel exploit dépendra du respect scrupuleux des règles établies par le protocole de Montréal, et ce, à l’échelle mondiale. La prudence reste donc de mise.

Stephen Montzka, pour RTS le 11 novembre 2024

Scientifique principal au Global Monitoring Laboratory de la NOAA

Si 24 pays seulement avaient initialement ratifié le protocole de Montréal, ce dernier a maintenant été signé par l'ensemble des pays du globe.

Il arrive parfois que certains et certaines assimilent le problème de la couche d'ozone avec celui du réchauffement climatique. Les deux problématiques présentent effectivement des similitudes. Parmi elles :

Pour autant, il s'agit bel et bien de deux défis distincts.

Oui, la couche d'ozone est en train de se reconstituer, mais il faut demeurer vigilant. Le processus est encore loin d'être achevé. Au-dessus de l'Antarctique (là où l'appauvrissement de la couche d'ozone est le plus marqué), un "retour à la normale" ne sera probablement pas observé avant la seconde moitié du XXIe siècle - sous réserve que nous maintenions nos efforts.

Selon la NASA, "du 7 septembre au 13 octobre (2025), l'étendue moyenne du trou dans la couche d'ozone était d'environ (...) 18,71 millions de kilomètres carrés, soit deux fois la superficie des États-Unis contigus." "Le trou observé cette année était le cinquième plus petit depuis 1992, année où un accord international historique visant à éliminer progressivement les substances chimiques appauvrissant la couche d'ozone a commencé à entrer en vigueur".

C'est une confusion courante, mais le trou dans la couche d'ozone ne se trouve pas au-dessus de l'Australie. Cette idée reçue est probablement liée au fait que l'Australie est un endroit particulièrement réputé pour la dangerosité de ses rayons UV - le pays étant situé non loin de l'Équateur.

Le trou dans la couche d'ozone se trouve au-dessus de l'Antarctique, qui réunit les conditions nécessaires à une aggravation particulièrement spectaculaire de la couche d'ozone à cet endroit précis.

Parce que c'est en Antarctique qu'il fait le plus froid. Or, la température joue un rôle clé dans l'enchaînement qui conduit à la formation du trou dans la couche d'ozone.