Lieferanten – Maßnahmen in der Lieferkette

Die Lieferkette eines Unternehmens macht 90 % der Gesamtemissionen einer Tätigkeit aus. Wie können Lieferanten in die Reduzierung dieser Emissionen einbezogen werden?

Aus Gründen der Lesbarkeit wird in diesem Text überwiegend das generische Maskulinum verwendet. Es sind jedoch stets alle Geschlechter gemeint.

Egal, welchen Gegenstand wir in den Händen halten oder welches Kleidungsstück wir am Körper tragen – irgendwo auf der Welt hat irgendjemand dafür gearbeitet. Und mal ehrlich: Über wie viele dieser Gegenstände können wir eine gesicherte Aussage tätigen, dass diese fair und unter Achtung von Menschenrechten sowie einem angemessenen Umgang mit Ressourcen und der Umwelt hergestellt wurden? Mit der EU-Lieferkettenrichtlinie CSDDD will die Europäische Union weltweit für Menschenrechte und den Schutz der Umwelt sorgen

1,4 Milliarden Menschen arbeiten weltweit laut Bundesministerium für Arbeit und Soziales unter menschenunwürdigen Bedingungen. Um diese immense Zahl etwas greifbarer zu machen: Das sind in etwa doppelt so viele Menschen, wie in Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika zusammengezählt leben. Die Internationale Labor Organisation (ILO) geht davon aus, dass 28 Millionen Menschen – also nur etwas weniger als alle Bewohner Nordrhein-Westfalens und Baden-Württembergs zusammen – Opfer von Sklaverei oder Zwangsarbeit sind. Und wenn man die Einwohner von Deutschland, Frankreich und Belgien zusammenrechnet, erhält man in etwa die Zahl, der arbeitenden Kinder unter 12 Jahren: 160 Millionen.

Niemand liest diese Zahlen gerne, zumal wir im privaten Konsum nur eingeschränkt Einfluss auf Produktionen nehmen können – sowohl weil die Transparenz fehlt, aber schlichtweg auch, weil vielen Menschen die finanziellen Mittel fehlen. Für flächendeckende und nachhaltige Veränderungen braucht es daher die Politik. Diese Veränderungen stößt die Europäische Union mit der Einführung der CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, EU-Lieferkettenrichtlinie, CS3D) an.

Als größter Binnenmarkt der Welt kommt der EU eine besondere Verantwortung zu, wenn es um Nachhaltigkeit entlang der Liefer- und Wertschöpfungsketten geht. Der Anteil des globalen Bruttoinlandsprodukts der Europäischen Union liegt bei knapp 15 % (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/249045/umfrage/anteil-der-europaeischen-union-eu-am-globalen-bruttoinlandsprodukt-bip/?utm_source=chatgpt.com), vor dem Bündnis liegen nur die USA und China – was den Einfluss und die damit verbundene Dringlichkeit der EU, im Sinne der Menschen und des Planeten zu handeln, unterstreicht.

Mit der CSDDD strebt die Europäische Union einen weltweiten Paradigmenwechsel an, indem sie zum einen europäische Unternehmen in die Pflicht nimmt, zum anderen aber auch weltweit tätige Unternehmen mit relevantem Europa-Geschäft nicht exkulpiert.

Für Unternehmen soll ein einheitlicher Rechtsrahmen in der Europäischen Union geschaffen werden, der Rechtssicherheit und einen fairen Wettbewerb schafft. Die CSDDD soll Vertrauen schaffen und für negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt sensibilisieren. Auch soll die Attraktivität für Arbeitnehmer und Investoren sowie das Innovationspotenzial erhöht werden. Mit diesen Punkten will die EU auch sicherstellen, dass die ansässigen Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben.

Das Dokument der Europäischen Kommission häufig gestellter Fragen zur CSDDD finden Sie hier: https://commission.europa.eu/document/download/7a3e9980-5fda-4760-8f25-bc5571806033_de?filename=CS3D%20FAQs_DE.pdf

Die CSDDD legt sowohl soziale als auch ökologische Sorgfaltspflichten für Unternehmen fest. Ziel ist auf sozialer Seite der Schutz der Menschenrechte, insbesondere geht es um die Rechte und die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten.

Auf ökologischer Seite sind Unternehmen dazu verpflichtet, Umweltauflagen einzuhalten, darunter die Verhinderung von Umweltverschmutzung, der Erhalt der Biodiversität sowie die Ergreifung von Maßnahmen gegen die Zerstörung von Ökosystemen. Ein zentraler Aspekt ist die Entwicklung eines Übergangsplans, um die Auswirkungen des Klimawandels zu mildern und die Erderwärmung im Einklang mit dem Pariser Abkommen auf +1,5 °C zu begrenzen.

Hauptsächlich beruht die CSDDD auf den ILO-Standards und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen.

In ihrer Erklärung von 1998 legt die ILO (Internationale Arbeitsorganisation) grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit fest. Diese bilden die Grundlage für menschenwürdige Arbeit und gelten als zentral für gerechte Arbeitsbedingungen weltweit. Die Prinzipien sind:

Im Jahr 2022 wurden die Prinzipien auf der ILO-Konferenz noch um den Punkt Sichere und gesunde Arbeitsbedingungen ergänzt.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development), zu der neben Deutschland 38 weitere Länder wie zum Beispiel Frankreich, die USA oder Japan gehören, hat das Ziel die soziale und ökonomische Entwicklung ihrer Mitgliedsstaaten zu fördern und globale Herausforderungen wie beispielsweise den Klimawandel anzugehen.

Dafür hat sie OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen zu verantwortungsvollem unternehmerischem Handeln herausgegeben. Sie zielen darauf ab, den positiven Beitrag zu fördern, den die Unternehmen zum ökonomischen, ökologischen und sozialen Fortschritt leisten können. Außerdem können mit der Geschäftstätigkeit, den Produkten oder Dienstleistungen der Unternehmen negative Auswirkungen auf die in den Leitsätzen behandelten Themen verbunden sein – diese Effekte zu minimieren ist ein weiteres Anliegen der Leitsätze. Sie behandeln alle zentralen Bereiche der Unternehmensverantwortung, von Menschen-, Arbeitnehmerrechten und Umwelt über Bestechung, Verbraucherinteressen und Offenlegung von Informationen bis hin zu Wissenschaft, Technologie, Wettbewerb und Besteuerung.

OECD (2023), OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen zu verantwortungsvollem unternehmerischem Handeln, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/abd4d37b-de

Die europäische Lieferkettenrichtlinie orientiert sich darüber hinaus – wie im Übrigen auch das deutsche Lieferkettengesetz (LkSG) – an den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte. Diese Leitprinzipien basieren auf zentralen Menschenrechtsverpflichtungen wie der Internationalen Menschenrechtscharta und den ILO-Kernarbeitsnormen. Sie stützen sich auf drei zentrale Säulen:

Weitere Informationen zu den ILO-Standards und den VN-Leitprinzipien im Kontext nachhaltiger Beschaffung finden Sie hier.

Was genau aber fordert die EU in der CSDDD-Richtlinie von ihren Mitgliedsstaaten? Was sind die Anforderungen der Sorgfaltspflichten?

In der Lieferkettenrichtlinie steht:

a) Einbeziehung der Sorgfaltspflicht in ihre Unternehmenspolitik und Risikomanagementsysteme

b) Ermittlung und Bewertung tatsächlicher oder potenzieller negativer Auswirkungen und erforderlichenfalls Priorisierung tatsächlicher oder potenzieller negativer Auswirkungen

c) Verhinderung und Minderung potenzieller negativer Auswirkungen, Abstellung tatsächlicher negativer Auswirkungen und Minimierung ihres Ausmaßes

d) Leistung von Abhilfe für tatsächliche negative Auswirkungen

e) Sinnvolle Einbeziehung von Interessensträgern

f) Einrichtung und Aufrechterhaltung eines Meldemechanismus und Beschwerdeverfahrens

g) Überwachung der Wirksamkeit ihrer Strategien und Maßnahmen zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht

h) Öffentliche Kommunikation über die Sorgfaltspflicht

Nach Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2024/1760 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit und zur Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 und der Verordnung (EU) 2023/2859

Hilfe: In Artikel 20 sieht die Richtlinie 2024/1760 vor, dass die Mitgliedstaaten einzeln oder gemeinsam Websites, Plattformen oder Portale einrichten, damit Unternehmen, Geschäftspartner und Stakeholder sich umfangreich informieren können. Diese sogenannten Helpdesks sollen Zugang geben zu:

Die Europäische Kommission wird darüber hinaus allgemeine und branchenspezifische Leitlinien herausgeben, die die Themen Risikofaktoren; Durchführung der Sorgfaltspflichten; die bereits genannten Mustervertragsklauseln; Eignungskriterien und eine Methode, die es Unternehmen erlaubt, Industire- sowie Multi-Skaleholder-Initiativen zu bewerten; Daten- und Informationsquellen, die die Einhaltung der Vorschriften unterstützen können sowie Übergangspläne zur Eindämmung des Klimawandels enthalten.

Kontrolle: Die Kontrolle der CSDDD wird behördlich durchgesetzt, aber auch durch zivilrechtliche Haftung der einzelnen Länder. Diese Behörden haben die Befugnis, Inspektionen und Ermittlungen durchzuführen und Bußgelder zu verhängen. In Deutschland wird voraussichtlich das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) diese Aufgabe übernehmen, zumal es bereits mit der Durchsetzung des aktuellen deutschen Lieferkettengesetzes beauftragt ist.

Strafen: Die Nichteinhaltung der Sorgfaltspflichten kann Unternehmen Bußgelder in Höhe von bis zu fünf Prozent des weltweiten Nettoumsatzes kosten.

Besonderheiten: Die CSDDD wird eine zivilrechtliche Haftung einführen, die nach deutschem Recht bereits möglich ist – allerdings gibt es eine bemerkenswerte Neuerung: Tritt ein Schaden außerhalb der Europäischen Union auf (auch transnationaler Sachverhalt genannt), findet das Recht der Europäischen Union Anwendung. Bislang war das anders, es galt das Recht des Ortes, an dem der Schaden verursacht wurde. Dadurch soll Betroffenen besserer juristischer Beistand ermöglicht werden und auch für Unternehmen sollen solche Verfahren einfacher werden. Wichtig: Unternehmen können nur für eigenes Verschulden sowie vorhersehbare bzw. vermeidbare Schäden verantwortlich und haftbar gemacht werden. Das bedeutet, dass sie nicht haften, wenn sie nachweisen können, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten bemüht zu haben.

In Deutschland gilt seit 1. Januar 2023 das Lieferkettensorgfaltsgesetz oder kurz: das Lieferkettengesetz.

Die Antwort auf die Frage, warum Deutschland ein eigenes Lieferkettengesetz braucht, obwohl es bereits auf EU-Ebene Regelungen gibt, ist einfach: Europäische Richtlinien müssen von Mitgliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt werden. Das bedeutet, dass Richtlinien nicht direkt anwendbar sind, sondern erst nachdem sie in nationales Recht umgesetzt wurden. Richtlinien sind darüber hinaus nur hinsichtlich ihres Ziels verpflichtend, wie Mitgliedsstaaten diese Ziele erreichen, steht ihnen weitestgehend frei. Richtlinien geben also einen Rahmen und ein Ziel vor.

Ein kleiner Exkurs: Anders ist dies bei EU-Verordnungen. Diese gelten unmittelbar für alle EU-Mitgliedstaaten und haben mit Inkrafttreten die gleiche Wirkung wie nationales Recht. Eine Verordnung der Europäischen Union ist in ihrer Gesamtheit verbindlich, was bedeutet, dass der Inhalt nicht ergänzt oder verändert werden darf. Eine Umsetzung in nationales Recht ist daher nicht nötig. Ein Beispiel für eine EU-Verordnung ist die DSGVO, die Datenschutz-Grundverordnung, die für alle EU-Mitgliedsstaaten einheitlich gilt – ohne vorher in nationales Recht umgewandelt worden zu sein.

Aber zurück zum deutschen Lieferkettengesetz: Dieses gibt es, wie bereits erwähnt, seit 2023. Die europäische Lieferkettenrichtlinie CSDDD, also die Corporate Sustainability Due Diligence Directive, ist erst im Juni 2024 in Kraft getreten – und ist darüber hinaus erst ab dem 26. Juli 2026 anzuwenden. Bis zur Umsetzung der CSDDD in nationales Recht im Juli 2026, ist die Bundesregierung verpflichtet, das deutsche LkSG der Europäischen Richtlinie anzupassen oder ein eigenständiges Gesetz, das die Ziele der CSDDD adressiert, zu entwerfen – was bei der Schnittmenge von LkSG und CSDDD allerdings sehr unwahrscheinlich ist.

Alles zum deutschen Lieferkettengesetz haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Bis zum 26. Juli 2026 müssen die Mitgliedsstaaten der EU die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen, erlassen. Danach gilt:

Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind von der CSDDD nicht direkt betroffen. Sie können allerdings berührt sein, wenn sie als Zulieferer mit CSDDD-pflichtigen Unternehmen zusammenarbeiten.

Das bedeutet, Deutschland erfüllt mit dem LkSG schon heute in Teilen die Anforderungen der CSDDD ab dem Jahr 2029. Das bedeutet auch, dass Unternehmen in Deutschland schon heute alle Zeichen auf Nachhaltigkeit gestellt haben müssen. Dass das ein herausforderndes Unterfangen sein kann, wissen wir von Greenly.

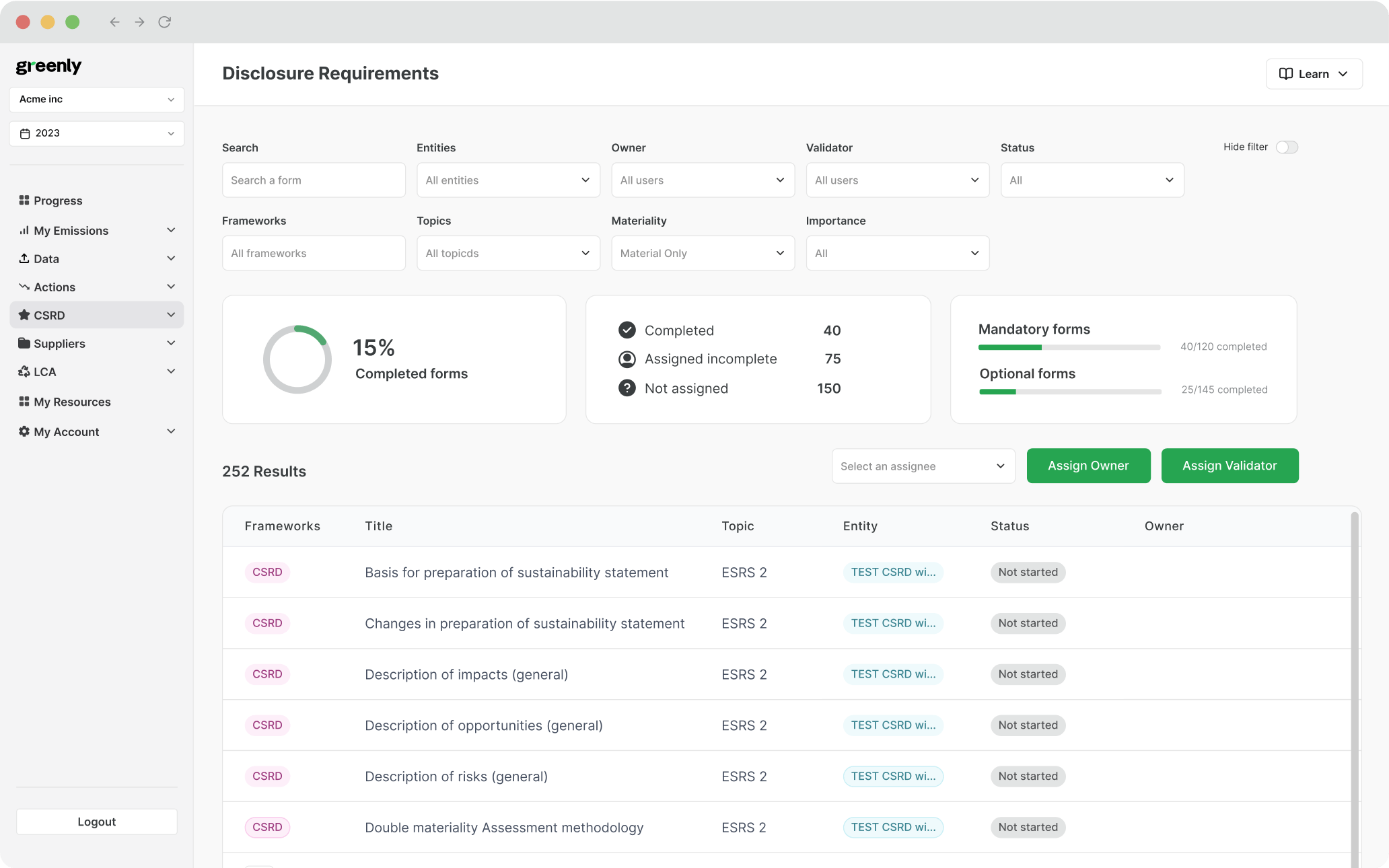

Wir kennen alle Heraus- und Anforderungen rund um die CSDDD, das LkSG, aber auch die CSRD, SBTi oder eine Lebenszyklusanalyse. Deshalb haben wir eine Plattform entwickelt, die die Kommunikation zwischen Ihnen und Ihren Lieferanten revolutioniert. Mit eingebundenem Supplier Engagement und vielen weiteren Features, um allen rechtlichen Anforderungen, Gesetzen und Verordnungen zu entsprechen. Die Experten von Greenly sind auf alle unternehmerischen Bedürfnisse vorbereitet.

Lassen Sie sich unsere Plattform in einem persönlichen Gespräch mit einem unserer Experten unverbindlich vorstellen.

Buchen Sie einen Termin: https://greenly.earth/de-de