Lieferanten – Maßnahmen in der Lieferkette

Die Lieferkette eines Unternehmens macht 90 % der Gesamtemissionen einer Tätigkeit aus. Wie können Lieferanten in die Reduzierung dieser Emissionen einbezogen werden?

Aus Gründen der Lesbarkeit wird in diesem Text überwiegend das generische Maskulinum verwendet. Es sind jedoch stets alle Geschlechter gemeint.

Eine Lebenszyklusanalyse soll den CO₂-Fußabdruck, also alle Umweltauswirkungen eines Produkts oder einer Dienstleistung über den gesamten Lebenszyklus abbilden.

Richtig durchgeführt wird sie zum effektiven Tool, um Produkte oder Dienstleistungen zu optimieren – Greenly zeigt wie.

Die Lebenszyklusanalyse (LCA), auch bekannt als Life Cycle Assessment oder Ökobilanz, ist der Schlüssel für die Berechnung des CO₂-Fußabdrucks eines Produktes oder einer Dienstleistung – indem alle direkten und indirekten Treibhausgasemissionen (Scopes) und ihre Quellen entlang der kompletten Lebensdauer identifiziert, quantifiziert und dargestellt werden.

So lassen sich Umweltauswirkungen eines Produkts oder einer Dienstleistung über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg systematisch messen und bewerten.

Dieser Ansatz wird oft als von der Wiege bis zur Bahre (cradle-to-grave) bezeichnet, da er alle Phasen des Lebenszyklus einbezieht.

Produkte und Dienstleistungen werden dabei von der ISO 14044:2006 wie folgt definiert:

Produkte

Dienstleistungen

Neben dem cradle-to-grave-Ansatz gibt es den cradle-to-gate-Ansatz, welcher jedoch den Nutzungs- und Entsorgungsprozess nicht berücksichtigt; sowie den gate-to-gate-Ansatz, der zum Ziel hat vollständig recyclebare oder wiederverwendbare Produkte zu entwickeln und den functional unit approach, der anhand von Leistung und Funktion, nicht auf der reinen Produktmasse bewertet.

Der Lebenszyklus eines Produkts oder einer Dienstleistung beschreibt alle aufeinanderfolgenden Phasen, von der Konzeption und Herstellung bis zum Lebensende, also der Entsorgung. Auch die Rohstoffgewinnung und die Schadstoffemissionen werden berücksichtigt.

In jeder Phase werden dann die Umweltauswirkungen des Produkts oder der Dienstleistungen identifiziert und quantifiziert.

Aus Faktoren wie Energieverbrauch, Treibhausgasemissionen, Abfallproduktion und anderen Umweltauswirkungen wird dann eine Ökobilanz über den gesamten Lebenszyklus erstellt. Dieser wird in der Regel in folgende Phasen unterteilt:

* Entwicklung und Design können wegfallen, wenn sie nicht nötig sind.

Die Lebenszyklusanalyse ist die Summe aller direkten und indirekten Treibhausgasemissionen, also die Emissionen aus Scope 1, 2 und 3. Scopes definieren die Geltungsbereiche, in denen unterschiedliche Emissionsquellen erfasst werden.

Sie dienen dazu, die Verantwortlichkeit für die Entstehung von Emissionen nachvollziehbar darzustellen.

Anschließend werden diese in CO₂-Äquivalente (CO₂e) umgerechnet, um Emissionen transparent und vergleichbar zu machen. Übersetzt sind die Scopes, die Daten, die für die Bewertung einer Lebenszyklusanalyse von Bedeutung und nötig für die Berechnung sind.

Die ISO 14044:2006 beschreibt die Grundsätze und den Rahmen für die Lebenszyklusanalyse, diese soll in 4 Phasen erfolgen:

Das Ziel einer Ökobilanz gibt an:

Der Untersuchungsrahmen enthält die folgenden Punkte:

Die Ökobilanz ist eine iterative Methode. Im Verlauf der Sammlung von Daten und Informationen können verschiedene Aspekte des Untersuchungsrahmens eine Veränderung erfordern, um das ursprüngliche Ziel der Studie zu erreichen.

Darüber hinaus ist auch die Festlegung einer funktionellen Einheit vorgesehen. Ein System kann verschiedene Funktionen haben, aber welche genau betrachtet werden, hängt vom Ziel der Ökobilanz ab. Die funktionelle Einheit misst die Leistung des Produkts und dient als Grundlage, um die Eingaben und Ausgaben (auch Input- und Outputflüsse) zu vergleichen. Diese Grundlage ist wichtig, um die Ergebnisse unterschiedlicher Systeme vergleichbar zu machen. Außerdem muss der Referenzfluss bestimmt werden, um die benötigte Menge an Produkt für die Funktion zu ermitteln.

*Die Systemgrenze legt fest, welche Teile eines Produkts oder Prozesses in die Analyse einbezogen werden, also den Anfangs- und Endpunkt der Bewertung.

Im zweiten Schritt werden alle Relevanten Input- und Output-Daten gesammelt und quantifiziert.

Die Daten für jedes Prozessmodul innerhalb der Systemgrenze lassen sich in Hauptkategorien unterteilen, die folgende Bereiche abdecken:

Wenn die Datenerhebung abgeschlossen ist, werden Berechnungsverfahren angewendet, die sicherstellen sollen, dass die gesammelten Daten validiert werden, korrekt auf die Prozessmodule und den Referenzfluss der funktionellen Einheit bezogen sind und quantifiziert werden können.

Anhand der Sachbilanz können potenzielle Umweltauswirkungen ermittelt werden. Die Wirkungsabschätzung hat verbindliche Bestandteile:

sowie optionale Bestandteile:

Um die Auswirkungen berechnen zu können, werden die Daten in der Regel zwei Kategorien untergeordnet: die midpoint-Indikatoren und endpoint-Indikatoren.

Im letzten Schritt werden die Ergebnisse aus der Sachbilanz und der Wirkungsabschätzung analysiert und bewertet. Die erarbeiteten Ergebnisse sollten dem festgelegten Ziel und Rahmen der Untersuchung entsprechen und als Grundlage für Schlussfolgerungen, die Erklärung von Einschränkungen und die Formulierung von Empfehlungen dienen.

Ein häufiges Problem bei Ökobilanz-Projekten ist die begrenzte Verfügbarkeit passender Daten. Umweltbezogene Informationen zu Produkten und Prozessen sind oft nicht öffentlich oder erfordern eine aufwändige Recherche.

Daher kommt es in der Realität häufig zur Verbindung zweier Ansätze: dem Bottom-Up-Ansatz und dem Top-Down-Ansatz.

Werden beide Ansätze kombiniert angewendet, spricht man typischerweise von einer Hybrid-Bilanz. Ähnliche Methoden beziehungsweise Ansätze kennt man aus dem Bilanzierungsbereich mit dem aktivitätsbasierten Ansatz, sowie dem ausgabenbasierten Ansatz (activity-based und spend-based), auch Greenly bedient sich beider Ansätze, um umfangreiche Bilanzen erstellen zu können.

Die Erstellung von Lebenszyklusanalysen kann mit einem großen Kraftakt verbunden sein, vor allem, wenn man diese betriebsintern, ohne Expertenrat, umsetzt. Allerdings ist es wie so oft bei Nachhaltigkeitsthemen: Nach dem Regen kommt die Sonne – und die Anstrengung zahlen sich nicht nur monetär aus.

Mit einer Ökobilanz können Sie:

Neben den genannten ökonomischen und ökologischen Vorteilen einer Lebenszyklusanalyse, ist diese mittlerweile auch rechtlich relevant für eine Vielzahl von Unternehmen.

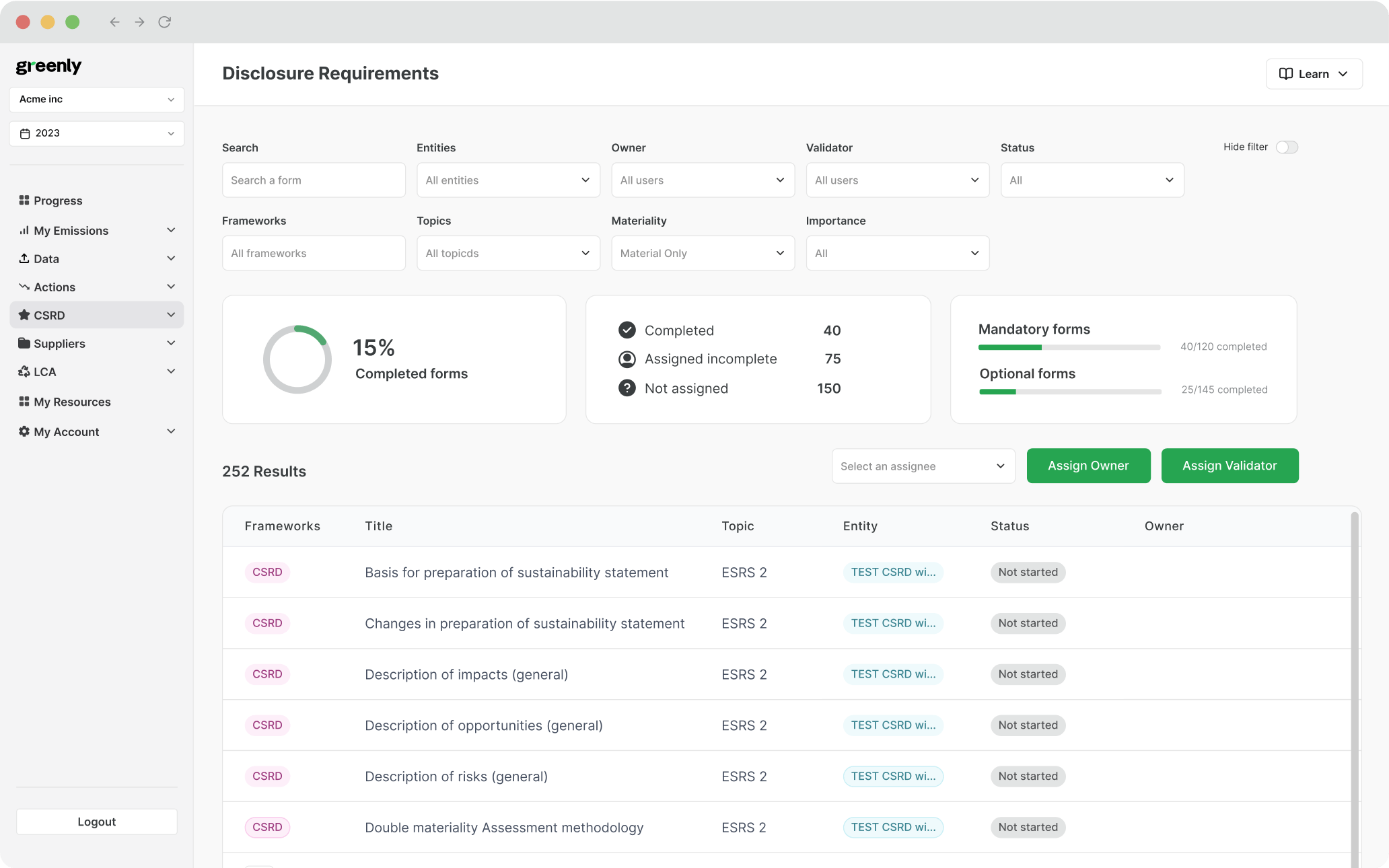

Die CSRD verpflichtet eine Vielzahl von Unternehmen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die Lebenszyklusanalyse kann hierbei eine wichtige Rolle spielen, da sie die von der CSRD geforderte Transparenz gewährleistet, indem sie eine detaillierte und ganzheitliche Analyse der Umwelteinwirkungen der Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens bietet.

Viele Daten, insbesondere entlang der gesamten Wertschöpfungskette, sind für die Lebenszyklusanalyse ebenso relevant wie für die Nachhaltigkeitsberichterstattung – was die LCA zu einem wesentlichen Bestandteil des CSRD-Reportings machen kann.

Alles zur CSRD-Nachhaltigkeitsberichterstattung finden Sie hier.

Wie bereits erwähnt, legt die ISO Norm 14040 die grundlegenden Prinzipien einer Lebenszyklusanalyse sowie ihren Durchführungsrahmen fest. Die ISO Norm 14044 baut darauf auf und liefert detaillierte Anleitungen und Anforderungen für die Durchführung selbst.

Gemeinsam sollen die ISO-Normen dafür sorgen, dass Ökobilanzen standardisiert, einheitlich und somit vergleichbar sind.

Außerdem sollen genormte LCAs Unternehmen bei der Compliance für rechtliche Regulierungen und Zertifizierungen unterstützen und nicht zuletzt die Möglichkeit von Prozessoptimierung eröffnen, indem sie systematisch Verbesserungspotenziale identifizieren.

Darüber hinaus listet das Umweltbundesamt internationale Initiativen zur Methode und Anwendung von Ökobilanzen auf:

https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/produkte/oekobilanz/internationale-initiativen-zur-anwendung-von#internationale-initiativen-zur-methode-und-anwendung-von-okobilanzen

Auch wenn eine Ökobilanz zweifelsohne eine ganze Reihe von Vorteilen bietet, ist sie auch immer wieder Kritik ausgesetzt:

Trotz der Herausforderungen liefert ein Life Cycle Assessment jedoch einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit sowie wichtige Insights bezüglich der Schwachstellen in der eigenen Lieferkette, die früher oder später zu einem größeren Problem werden könnten. Daher ist die LCA ein Tool, das man unbedingt in seinem Werkzeugkasten haben sollte – und keine Sorge, mit Greenly hält sich Ihr Aufwand in Grenzen

Lebenszyklusanalysen erfordern eine umfangreiche Datensammlung, sie müssen Normen und Standards entsprechen, um ihre Durchschlagskraft zu entfalten – und um rechtlichen Anforderungen zu genügen.

Lassen Sie sich von unseren Experten in einem persönlichen Gespräch unsere Plattform vorstellen.

Hier geben wir Ihnen einen Einblick in unser Angebot und Sie werden sehen, wie einfach die zelgerichtete Lebenszyklusanalyse und das damit verbundene Sparen von Emissionen und Kosten mit Greenly ist: https://greenly.earth/de-de