Lieferanten – Maßnahmen in der Lieferkette

Die Lieferkette eines Unternehmens macht 90 % der Gesamtemissionen einer Tätigkeit aus. Wie können Lieferanten in die Reduzierung dieser Emissionen einbezogen werden?

Aus Gründen der Lesbarkeit wird in diesem Text überwiegend das generische Maskulinum verwendet. Es sind jedoch stets alle Geschlechter gemeint.

Mit der doppelten Wesentlichkeit verpflichtet die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) Unternehmen dazu, in ihren Nachhaltigkeitsberichten die sozialen und ökologischen Auswirkungen ihres Handelns ebenso einzubeziehen wie die finanziellen.

Die doppelte Wesentlichkeit bildet so die Grundlage für die Angaben von Nachhaltigkeitsinformationen. Dieser Ansatz stellt Unternehmen vor die Herausforderung, ganzheitlich zu berichten und gleichzeitig Transparenz für alle Stakeholder zu schaffen. Welche Anforderungen dabei gestellt werden und wie diese zu erfüllen sind, erklärt Greenly.

Die im Januar 2024 in Kraft getretene Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) revolutioniert die Nachhaltigkeitsberichterstattung für Unternehmen. Diese werden mehr zur Transparenz verpflichtet und dazu, Verantwortung für ihre Auswirkungen auf Klima und Gesellschaft zu übernehmen – der Schlüssel dazu liegt in der Innovation der doppelten Wesentlichkeit, auch bekannt als doppelte Materialität.

Unternehmen müssen nicht nur ihre finanziellen Daten offenlegen, sondern auch die Auswirkungen ihrer Unternehmensaktivitäten auf Umwelt und Gesellschaft messen und darüber berichten.

Für die beiden Perspektiven der doppelten Wesentlichkeit gibt es mehrere Bezeichnungen: Außenwesentlichkeit und Innenwesentlichkeit; Impact Materiality und Financial Materiality; die Wesentlichkeit der Auswirkungen und die finanzielle Wesentlichkeit – sowie Inside-out und Inside-in.

Die Inside-out-Perspektive bezieht sich auf die Wesentlichkeit der Auswirkungen eines Unternehmens auf Nachhaltigkeitsthemen. Im Fokus stehen die Folgen der Unternehmensaktivitäten in Bezug auf Umwelt, Menschenrechte und Arbeitsbedingungen.

Beispiele:

Die Outside-in-Perspektive fokussiert sich auf die finanzielle Wesentlichkeit, also in welcher Art und Weise Nachhaltigkeitsthemen, Chancen und Gefahren für die finanzielle Leistung, die Rentabilität und langfristige Lebensfähigkeit des Unternehmens darstellen.

Beispiele:

Um herauszufinden, welche Kennzahlen, auch KPIs (Key Performance Indicators), der jeweiligen Perspektive relevant für ein Unternehmen sind, muss dieses eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse durchführen.

Die doppelte Wesentlichkeitsanalyse ist der Ausgangspunkt für den CSRD-Bericht im Rahmen der ESRS (European Sustainability Reporting Standards, sie legen die Anforderungen der Nachhaltigkeitsberichterstattung fest, alles zu diesen Standards finden Sie hier: https:/greenly.earth/de-de/esrs-standards).

Die bereits zuvor genannten IROs ergeben sich aus der doppelten Wesentlichkeitsanalyse und werden in KPIs übersetzt.

KPIs sind Kennzahlen, mit denen Auswirkungen quantifizierbar und somit messbar und vergleichbar werden. So kann der Fortschritt eines Unternehmens, eines Projekts oder eines Prozesses in Bezug auf festgelegte Ziele bewertet und verfolgt werden. Die in den Perspektiven aufgeführten Beispiele sind typische KPIs, die genutzt werden, um Leistungen und Fortschritte in den jeweiligen Bereichen messbar zu machen.

Ein Nachhaltigkeitsaspekt ist dann wesentlich, also berichtsrelevant, wenn er die Kriterien für die Wesentlichkeit der Auswirkungen, für die finanzielle Wesentlichkeit oder für beide erfüllt. Aber von vorn:

Eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse findet in einem strukturierten, mehrstufigen Prozess statt und orientiert sich an den ESRS:

Es kann passieren, dass nach der Bewertung der Wesentlichkeit und der Priorisierung der Themen, also nach den Schritten 2 und 3, festgestellt wird, dass bestimmte, als wesentlich identifizierte Themen nicht vollständig durch die ESRS abgedeckt sind. In diesem Fall sollte eine Gap Analysis durchgeführt werden.

Die Gap Analysis (dt.: Lückenanalyse) hilft, Datenlücken zu identifizieren und bestimmt, welche zusätzlichen, unternehmensspezifischen Informationen benötigt werden, um die Berichtsanforderungen gänzlich zu erfüllen und eine prüfsichere Berichterstattung zu gewährleisten.

Der Rat der Europäischen Union sagt dazu Folgendes:

Die Bedeutung der doppelten Wesentlichkeit ist groß. Sie zeigt, wie wichtig soziale und ökologische Fragen heute sind. Und dass sie systematisch berücksichtigt werden müssen. Deshalb hat die CSRD sie zur Anforderungs-Grundlage der Angabe relevanter Informationen gemacht – auch wenn das Konzept bereits etwas länger besteht.

Schon 2014 war in der Non-Financial Reporting Directive (NFRD), dem Vorgänger der CSRD, die Rede von der doppelten Wesentlichkeit und in ihren Leitlinien für nichtfinanzielle Informationen von 2019 wurde das Konzept sogar als Empfehlung aufgeführt.

Die CSRD ist nun einen Schritt weiter gegangen und hat sie verpflichtend gemacht. Dabei sind drei Regeln zu beachten:

Wie ein Unternehmen seine Ergebnisse präsentiert, ist ihm freigestellt, jedoch wird eine Wesentlichkeitsmatrix empfohlen

Die doppelte Wesentlichkeitsanalyse bietet eine ganze Reihe von Vorteilen für Stakeholder – und birgt somit eine große Chance für das Unternehmen. Sie sorgt für Transparenz und eine klare Darstellung wichtiger Themen, vor allem was Umwelt und Menschenrechte angeht.

Mit in den Entstehungsprozess des Berichts einbezogen zu werden, stärkt das Vertrauen der Stakeholder.

Die Einblicke in die wichtigsten Nachhaltigkeitsthemen eines Unternehmens ermöglichen ihnen, eine fundierte Kauf- bzw. Konsumentscheidung zu treffen, da sie feststellen können, ob die Werte und Praktiken des Unternehmens mit ihren eigenen Überzeugungen übereinstimmen. Dies wird besonders bei umweltbewussten oder ethisch orientierten Konsumenten immer wichtiger.

Zudem fördert die doppelte Wesentlichkeitsanalyse den Dialog intern und extern und das Verständnis zwischen dem Unternehmen und seinen Stakeholdern, da ihre Interessen und Erwartungen aktiv miteinbezogen werden, nicht zuletzt wird dem Stakeholder mit seiner Teilhabe auch eine gewisse Wertschätzung entgegengebracht.

Da die CSRD erst kürzlich in Kraft getreten ist, stellen ihre Anforderungen Unternehmen vor große Herausforderungen. Das ist normal, da es nur wenige Vorlagen gibt, an denen man sich orientieren könnte.

Einen Idee dessen, was Sie bei der doppelten Wesentlichkeitsanalyse erwartet, können Sie bekommen, wenn Sie sich anschauen, wie eine Wesentlichkeitsmatrix erstellt wird – da der Entwicklungsvorgang beider sehr ähnlich ist.

Ein Beispiel für die Erstellung einer Wesentlichkeitsmatrix gibt Global Player Danone. Das Unternehmen ging dafür wie folgt vor:

Ein weiteres Beispiel des global operierenden Pharma- und Gesundheitsunternehmens Sanofi aus Frankreich finden Sie in englischer Sprache hier:

https://www.sanofi.com/en/investors/environment-social-governance

Aber Achtung! Die aufgezeigten Fälle sind Beispiele, eine Wesentlichkeitsmatrix ist extrem unternehmensspezifisch, jedes Unternehmen ist individuell und sieht sich – selbst wenn es in derselben Branche und in derselben Stadt tätig ist – vor andere Herausforderungen gestellt. Sich ein Beispiel zu nehmen kann hilfreich sein, man kann sich von Vorgehensweisen inspirieren lassen, jedoch muss jedes Unternehmen seine eigenen IROs und KPIs festlegen.

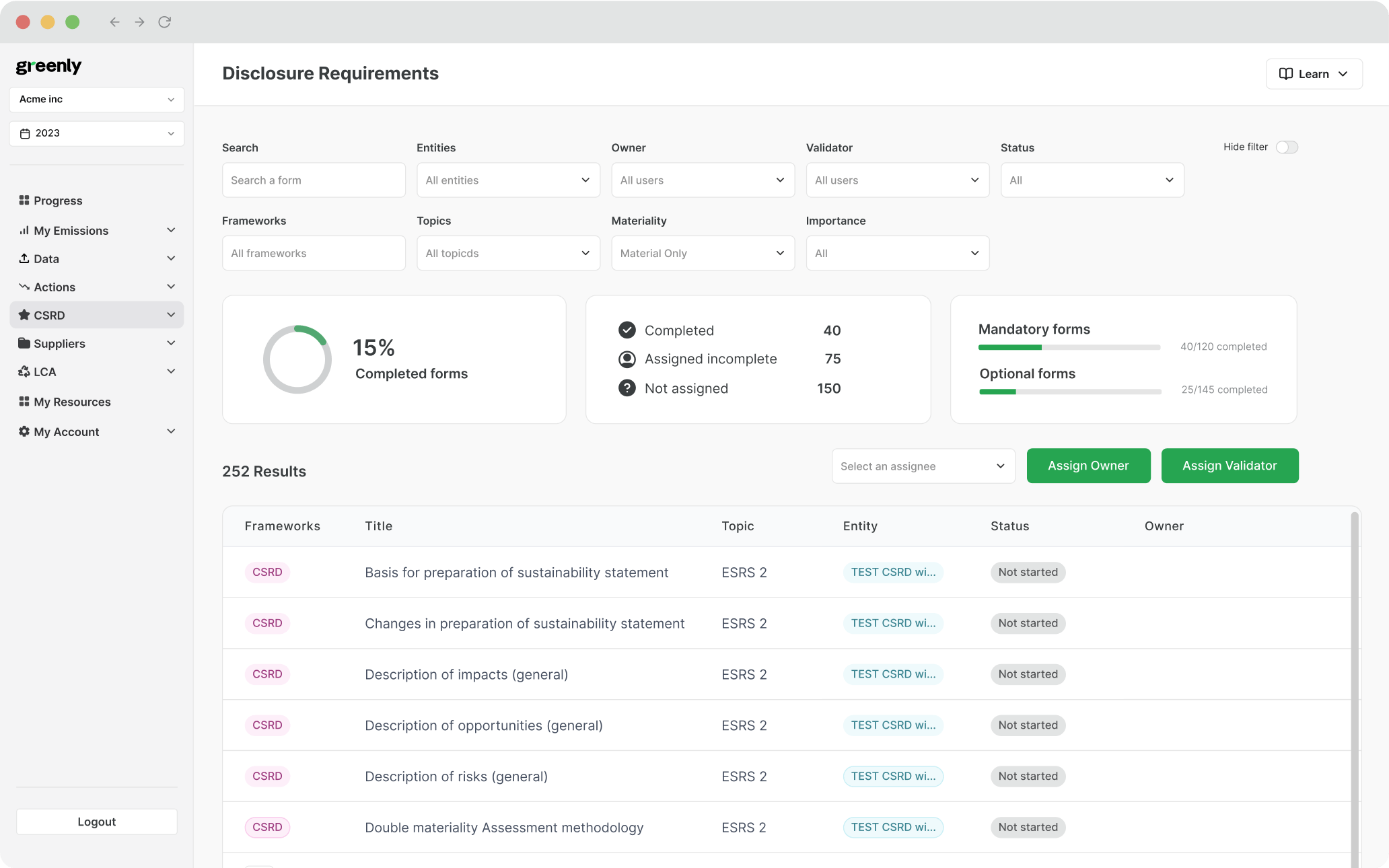

Wir wissen: Eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse ist mit großem Aufwand verbunden. Wie wäre es, wenn wir Ihnen sagen: Mit unserer Hilfe wird sich ihr Zeitaufwand um mindestens die Hälfte halbieren? Wir haben eine Plattform geschaffen, auf der Sie alle Daten und Analysen automatisiert und strukturiert auf einen Blick haben. Nachhaltigkeitsberichterstattung wird mit Greenly zu einem Kinderspiel – mit einem Reporting, das die Anforderungen der Gesetzgebung und der CSRD und ESRS erfüllt.

Lassen Sie sich von unseren Experten in einem persönlichen Gespräch unsere Plattform vorstellen. Hier geben wir Ihnen einen Einblick in unser Angebot und Sie werden sehen, wie einfach die CO₂-Bilanzierung und das damit verbundene Sparen von Emissionen und Kosten mit Greenly ist: https://greenly.earth/de-de