Lieferanten – Maßnahmen in der Lieferkette

Die Lieferkette eines Unternehmens macht 90 % der Gesamtemissionen einer Tätigkeit aus. Wie können Lieferanten in die Reduzierung dieser Emissionen einbezogen werden?

Aus Gründen der Lesbarkeit wird in diesem Text überwiegend das generische Maskulinum verwendet. Es sind jedoch stets alle Geschlechter gemeint.

Nachhaltige Beschaffung ist das neue Normal – sagt das Deutsche Beschaffungsamt in seinem Werbespot. Natürlich möchte wohl niemand Kinderarbeit oder die Verletzung von Menschenrechten in seiner Lieferkette unterstützen, doch Beschaffung unter Berücksichtigung sozialer, ökologischer und ökonomischer Nachhaltigkeitspunkte bleibt für Unternehmen eine Herausforderung.

Alles was Sie zu nachhaltigen Beschaffungsstrategien, internationalen Standards und deren Implementierung wissen sollten, fasst Greenly zusammen

Ein Produkt gilt als nachhaltig, wenn es die Umwelt nicht schädigt, keine gesundheitsschädlichen Stoffe enthält, unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt wurde und ressourcen- sowie klimaschonend ist. Das ist relativ klar und einfach.

Der Weg dorthin führt über die nachhaltige Beschaffung – und hier ist die Definition schon komplexer.

Die Beschaffung ist dann nachhaltig, wenn alle ökologischen, sozialen und ökonomischen Auswirkungen eines Produktes – entlang der gesamten Lieferkette – betrachtet und bewertet werden.

Dabei gilt es, Nachhaltigkeitskriterien der sozialen Verantwortung von Unternehmen (CSR, Corporate Social Responsibility, mehr dazu hier) in den Beschaffungsprozess zu integrieren.

Diese orientieren sich an den ESG-Kriterien: Environment, Social und Governance – sowie an wirtschaftlichen Aspekten.

Nachhaltige Beschaffung priorisiert den Umwelt-, Natur- und Klimaschutz sowie die Vereinbarkeit mit der Gesellschaft und ihren Schutz. Nur, wenn die drei Säulen der Nachhaltigkeit ganzheitlich betrachtet werden und mit in die Beschaffungspolitik aufgenommen sind, kann eine langfristige Balance zwischen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Zielen erreicht werden, die sowohl den heutigen Bedürfnissen gerecht wird als auch zukünftigen Generationen Handlungsspielräume bewahrt.

Für Unternehmen ist die Implementierung von nachhaltiger Beschaffung nicht nur zunehmend rechtlich relevant, sondern bietet auch eine ganze Reihe an Vorteilen.

Die Vorteile nachhaltiger Beschaffung ziehen sich durch alle Unternehmensbereiche und gehen weit über den eigenen Betrieb hinaus:

Was sich vielleicht erstmal nach idealistischer Theorie anhört, geht weit darüber hinaus.

In Deutschland ist nachhaltige Beschaffung auf Bundesebene mit dem Beschaffungsamt fest integriert. Dessen Hauptaufgabe besteht darin, Behörden bei Themen des öffentlichen Einkaufs zu unterstützen, Beschaffungen zu koordinieren und zentral durchzuführen.

Seit 2011 gehört zum Beschaffungsamt außerdem die Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung, sie hilft öffentlichen Auftraggebern dabei, Nachhaltigkeitskriterien in ihre Beschaffungsvorhaben zu integrieren. Mit einem jährlichen Beschaffungsvolumen von über 350 Milliarden Euro, also etwa 13 % des Bruttoinlandsprodukts, trägt die öffentliche Hand maßgeblich zur Förderung nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen bei.

Doch wie sieht das auf Unternehmensebene aus?

Ein Hauptthema, wenn es um Nachhaltigkeit geht, ist die Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen – sie ist entscheidend, um die globale Erwärmung zu begrenzen, Ökosysteme und Lebensgrundlagen zu schützen, gesundheitliche Risiken zu minimieren und eine lebenswerte Zukunft für kommende Generationen zu sichern.

Während Unternehmen unmittelbaren Einfluss auf ihre Emissionen aus den Scopes 1 und 2 (direkte Emissionen und indirekte Emissionen aus dem Energieverbrauch) nehmen können, gestaltet sich das bei den Scope-3-Emissionen, die nicht unmittelbar vom Unternehmen selbst verursacht werden, schon schwieriger.

Sie umfassen sämtliche Emissionen entlang der gesamten Lieferkette eines Unternehmens. Dazu gehören vorgelagerte Emissionen aus eingekauften Waren, Geschäftsreisen und Produktionsmitteln sowie nachgelagerte Emissionen, die unter anderem durch den Weitertransport, die Nutzung und die Entsorgung der Produkte entstehen – und diese machen laut einer Studie des Carbon Disclosure Project aus dem Jahr 2021 75 % der Emissionen eines Unternehmens aus. Im europäischen Einzelhandels- und Großhandels-Sektor entfallen 98 % der CO₂-Emissionen auf Scope-3-Emissionen, die gleichzeitig etwa ein Drittel des gesamten CO₂-Fußabdrucks Europas ausmachen.

Nationale sowie internationale Rahmenwerke und Standards verfolgen das Ziel, nachhaltige Beschaffungspolitik von Unternehmen zu unterstützen und sagen dem Klimawandel so den Kampf an.

2016 traten die von den Vereinten Nationen entwickelten 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung in Kraft.

Die politischen Zielsetzungen sollen eine nachhaltige Entwicklung auf wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Ebene weltweit fördern und sichern. Sie sind das Herzstück der sogenannten Agenda 30 (Transformation unserer Welt: Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung).

Ziel 12 ist dabei dem nachhaltigen Konsum und der nachhaltigen Produktion gewidmet – es fordert:

Alle 17 Ziele finden Sie unter diesem Link: https://www.bundesregierung.de/breg-de/schwerpunkte-der-bundesregierung/nachhaltigkeitspolitik/die-17-globalen-nachhaltigkeitsziele-1553514

Eine weitere Achse der Nachhaltigkeit sind die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen. Sie beruhen auf bestehenden Menschenrechtsverpflichtungen wie der Internationalen Menschenrechtscharta oder den ILO-Kernarbeitsnormen und basieren auf drei Säulen:

An den VN-Leitprinzipien orientiert sich sowohl das deutsche Lieferkettengesetz (LkSG) als auch die europäische Lieferkettenrichtlinie CSDDD.

2023 trat das Deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, kurz Lieferkettengesetz, in Kraft. Ziel dieses Gesetzes ist, den Schutz der Menschenrechte und der Umwelt in globalen Lieferketten zu verbessern.

Es geht laut Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung nicht darum, global deutsche Sozialstandards umzusetzen, sondern die Einhaltung grundlegender Menschenrechtsstandards wie dem Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit sowie zentrale Umweltstandards wie das Verbot der Verunreinigung von Trinkwasser.

Das Gesetz galt bei Einführung für Unternehmen mit mindestens 3.000 Mitarbeitern, seit 2024 ist der Geltungsbereich ausgeweitet und betrifft Unternehmen mit mindestens 1.000 Arbeitnehmern im Inland.

Zu den zentralen Anforderungen des LkSG zählt die Einführung eines Risikomanagements, das darauf abzielt, Risiken für Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden zu erkennen, zu vermeiden oder zu reduzieren. Das Gesetz definiert notwendige Präventions- und Abhilfemaßnahmen, schreibt die Einrichtung von Beschwerdeverfahren vor und verlangt eine regelmäßige Berichterstattung.

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) überprüft die Einhaltung des Gesetzes und gibt auf seiner Seite Handreichungen, um Unternehmen die Umsetzung des noch jungen Gesetzes zu erleichtern: https://www.bafa.de/DE/Lieferketten/Ueberblick/ueberblick_node.html

Die CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) ist die europäische Lieferkettenrichtlinie. Sie gilt für EU-Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten und einem jährlichen Nettoumsatz von mehr als 450 Millionen Euro sowie für ausländische Unternehmen, wenn diese mehr als 450 Millionen Euro Nettoumsatz in der Europäischen Union generiert haben – diese werden verpflichtet, sich für die Einhaltung bestimmter Umwelt- und Menschenrechtsstandards in ihren Liefer- und Wertschöpfungsketten einzusetzen.

Deutsche Unternehmen, die sich bereits mit dem LkSG auseinander gesetzt haben, sind bestens auf die CSDDD vorbereitet, wenn sie ab Juli 2026 Anwendung findet.

Die Unterschiede beider Verordnungen liegen vor allem in der zivilrechtlichen Haftung und den spezifischen Klimaschutzanforderungen:

Die ILO (International Labour Organization, auf Deutsch: Internationale Arbeitsorganisation), eine Sonderorganisation der UN, setzt sich weltweit für faire Arbeitsbedingungen, soziale Gerechtigkeit und Arbeitnehmerrechte ein.

Sie setzt rechtsverbindliche internationale Verträge auf, die von den Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden müssen.

Alle 187 Mitgliedsstaaten der ILO sind verpflichtet, regelmäßig über die Umsetzung der international gültigen Kernarbeitsnormen zu berichten. Mit den internationalen Arbeits- und Sozialstandards verfolgt die ILO fünf Grundprinzipien:

Die ISO 20400 ist der erste internationale Leitfaden zur nachhaltigen Beschaffung.

Die Norm soll als Anleitung zur Integration von Nachhaltigkeit in die Beschaffung – wie in der ISO 26000, dem Leitfaden zur gesellschaftlichen Verantwortung beschrieben – dienen.

Die Norm fordert die Umsetzung folgender Aspekte:

Die Umsetzung der ISO 20400 ist allerdings nicht zertifizierbar und dient damit lediglich als Leitfaden für nachhaltige Beschaffungspolitik.

Wie so oft beginnt eine Veränderung im Kopf.

Wenn das Management ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit im Umgang mit Ressourcen schafft, überträgt sich dieses mit der Zeit auf das gesamte Team. Mit ein paar kleinen Denkanstößen, in diesem Beispiel vom Bayerischen Landesamt für Umwelt, kann jeder im Unternehmen seinen Teil zur Nachhaltigkeit beitragen – und löst im besten Fall einen Dominoeffekt aus, da nachhaltige Praktiken auch im Privatleben umgesetzt werden.

Diese gelten vom Kauf des Radiergummis bis hin zum Toilettenpapier:

Diese Fragen und natürlich eine ganze Reihe weiterer, können in jedem Unternehmensbereich relevant sein, die wesentlichen Geschäftszweige sind hier

Allein das Bewusstsein reicht leider nicht aus, damit ein Unternehmen eine nachhaltige Beschaffung in allen Bereichen umsetzen kann. Was es dafür braucht: eine nachhaltige Beschaffungsstrategie.

Wie eine nachhaltige Beschaffungsstrategie aussehen muss, lässt sich pauschal nicht sagen. Jedes Unternehmen hat eigene Bedürfnisse und Anforderungen, die es erfüllen muss – ob seiner Größe, seines Standortes, seines Sektors oder anderer Faktoren.

Diese Elemente wirken sich natürlich auch auf den Entwicklungsumfang einer solchen Strategie aus.

Es muss ein Team geformt werden, das Bedarf, rechtliche Anforderungen, benötigte Ressourcen oder aktuelle Gesamtkosten ermittelt – nur um ein paar Faktoren zu nennen. Ziel ist die Definition langfristiger Bestreben des Unternehmens hinsichtlich einer nachhaltigen Beschaffungspolitik.

Dafür spielt vor allem die Integration von ökologischen, sozialen und ökonomischen Nachhaltigkeitsaspekten eine Rolle.

Anhand klar definierter Kriterien, die sich an den zuvor genannten Aspekten orientieren, sollten auch Bestandslieferanten gemessen und bewertet werden: Entsprechen diese den Unternehmenszielen? Gibt es Verbesserungsmöglichkeiten?

Ein Indikator guter Zusammenarbeit ist beispielsweise die Bereitschaft zur Transparenz. Auch Nachhaltigkeitszertifikate können bei der Einschätzung helfen. Mit einem Risikomanagement lassen sich soziale und ökologische Risiken entlang der Lieferkette ausmachen.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser – auch im 21. Jahrhundert gilt die altbekannte Weisheit (leider) noch. Ein Monitoring-System, um Fortschritte und allgemeine Praktiken zu überwachen, ist essenziell, da sich Gegebenheiten wie gesetzliche Vorgaben, Marktbedingungen oder neue Technologien jederzeit ändern können.

Eine stetige Überwachung fördert außerdem die kontinuierliche Verbesserung und schafft Innovationsmöglichkeiten. Wie genau eine solche Überwachung aussieht, ist auch wieder unternehmensspezifisch und kann in Form von externen Audits, regelmäßigen Nachhaltigkeitsberichten oder über das sogenannte Supplier Engagement durchgeführt werden.

Supplier Engagement beschreibt die Lieferantenbindung, also die langfristige und aktive Partnerschaft mit Lieferanten, die es zum Ziel hat, nachhaltige Praktiken zu unterstützen und zu fördern.

Gemeinsam sollen transparent Ziele verfolgt und die Leistung sowie die sozialen und ökologischen Bedingungen entlang der Lieferkette optimiert werden.

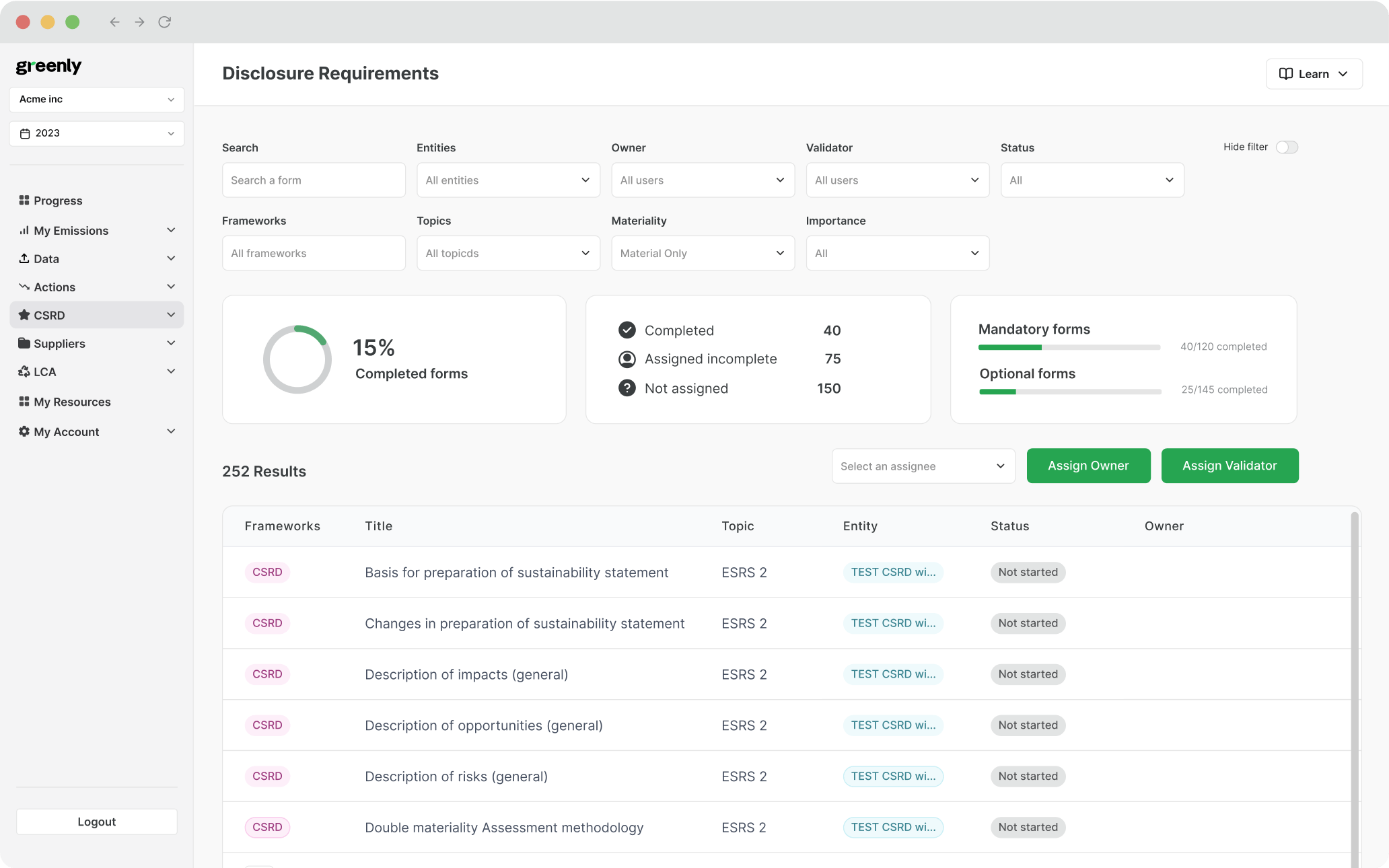

Mit unserem Angebot können Sie einen solchen Prozess viel einfacher umsetzen, als er zunächst erscheinen mag.

Die Entwicklung einer nachhaltigen Beschaffungsstrategie ist herausfordernd, vor allem, wenn es um Lieferanten-Daten geht. Wir haben mit unserer Plattform eine Schnittstelle geschaffen, die es allen Beteiligten vereinfacht, Daten zu sammeln und so gemeinsam Strategien und Verbesserungsansätze zu entwickeln.

Lassen Sie sich von unseren Experten in einem persönlichen Gespräch diese Plattform vorstellen.

Hier geben wir Ihnen einen Einblick in unser Angebot und Sie werden sehen, wie einfach das Supplier Engagement und das damit verbundene Sparen von Emissionen und Kosten mit Greenly ist: https://greenly.earth/de-de