ESG / RSE

Secteurs d'activité

L'influence des cycles de Milankovitch sur le climat terrestre

Les points clés à découvrir dans cet article

Les trois paramètres des cycles de Milankovitch

La manière dont ils influencent le climat sur Terre

Pourquoi ils ne jouent aucun rôle dans le réchauffement climatique actuel

Lorsqu’on évoque le réchauffement climatique et la responsabilité que l’espèce humaine porte à cet égard, il n’est pas rare de se voir rétorquer que le climat de notre planète a, de toute façon, toujours connu des évolutions diverses. Indépendamment de ce que nous ou une quelconque autre forme de vie pouvait faire.

Les cycles de Milankovitch

Cycles de Milankovitch, quèsaco ?

Les cycles de Milankovitch désignent les variations périodiques que connaissent l'orbite et l'axe de rotation de la Terre. Variations ayant donc une influence sur le climat de notre planète sur des périodes de plusieurs milliers d'années.

Pour rappel, une orbite correspond à la trajectoire que suit un objet autour d’un autre corps. La Lune dessine une orbite autour de la Terre, de même que la Terre dessine une orbite autour du Soleil - à l’image de l’ensemble des planètes du système solaire. De son côté, l’axe de rotation de la Terre désigne le niveau d’inclinaison de notre planète par rapport à la verticale lorsqu’elle tourne sur elle-même. Cet axe de rotation est actuellement de 23,4°.

L’histoire de la théorie astronomique des climats

Benjamin Levrard

Institut de Mécanique Céleste, Observatoire de Paris

On l’aura compris : l’histoire de la théorie astronomique des climats n’a pas été un long fleuve tranquille. Il aura fallu plus d’un siècle pour que l’existence de cette influence sur le climat de notre planète soit officiellement reconnue.

Si les travaux de Milankovitch ont eu un impact décisif, il faut également souligner la contribution de Louis Agassiz et James Croll à cette découverte.

Malheureusement, aucun des trois scientifiques ne vit la théorie validée de son vivant, car ce fut seulement en 1976 qu’un article publié dans Science par Hays, Imbrie et Shackleton démontra enfin l’existence de ces fameux cycles.

Les trois paramètres des cycles de Milankovitch

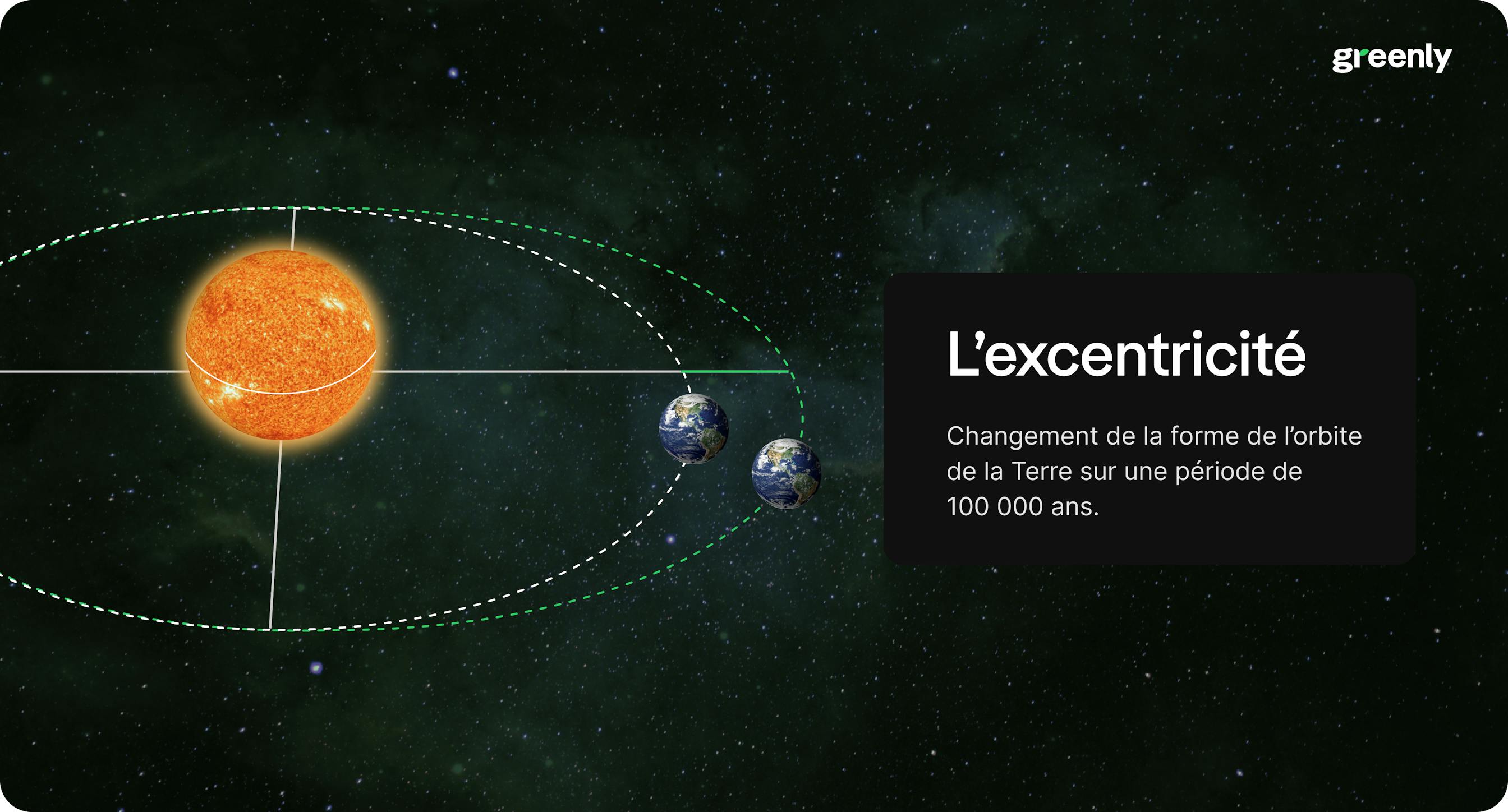

1. L’excentricité

Le premier paramètre est l'excentricité. Elle évalue dans quelle mesure l’orbite de la Terre s’écarte du cercle parfait.

Car contrairement à ce qu’on pourrait peut-être imaginer, l'orbite de la Terre autour du Soleil n'est pas parfaitement circulaire. Elle ressemble davantage à une ellipse (une sorte de cercle aplati), dont la forme varie sur une période de 100 000 ans environ.

NASA

National Aeronautics and Space Administration

Quand l'orbite est presque circulaire, la distance entre la Terre et le Soleil varie peu au cours de l'année. A contrario, quand l'orbite devient elliptique, la distance entre la Terre et le Soleil fluctue davantage.

Pour rappel, la Terre fait le tour du Soleil en 365 jours.

De façon schématique, lorsque l'excentricité grandit, l'orbite s'allonge et la Terre s'éloigne davantage du Soleil pendant une partie de l’année. Sur cette période, notre planète reçoit logiquement moins d’énergie solaire.

Inversement, lorsque l’excentricité rétrécit, l’orbite se réduit et la Terre se rapproche davantage du Soleil pendant un certain temps. Elle reçoit alors plus d’énergie solaire.

NASA

National Aeronautics and Space Administration

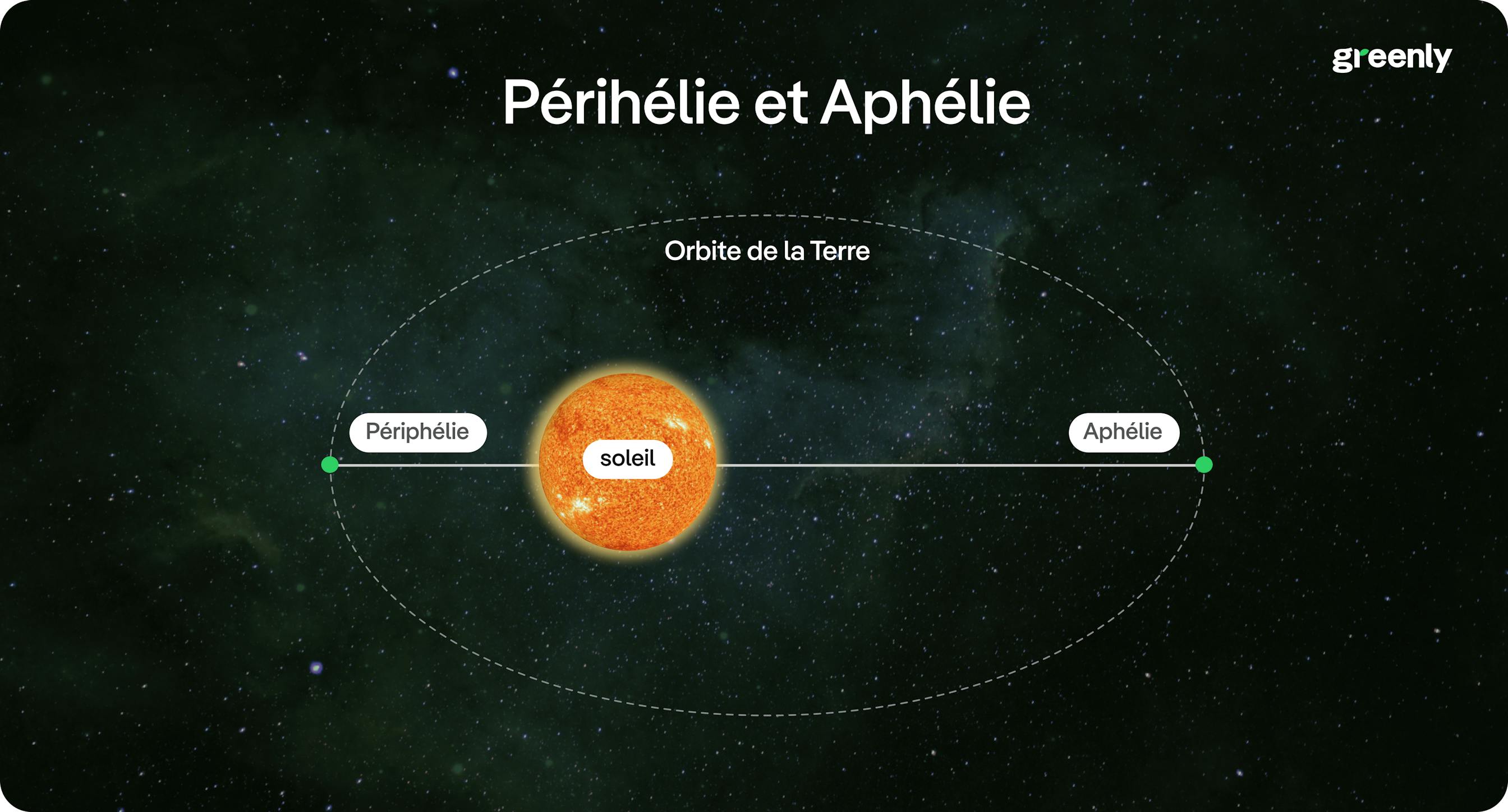

On appelle périhélie le point d’orbite où la Terre se trouve la plus proche du Soleil, et aphélie le point d’orbite où elle s’en trouve la plus éloignée.

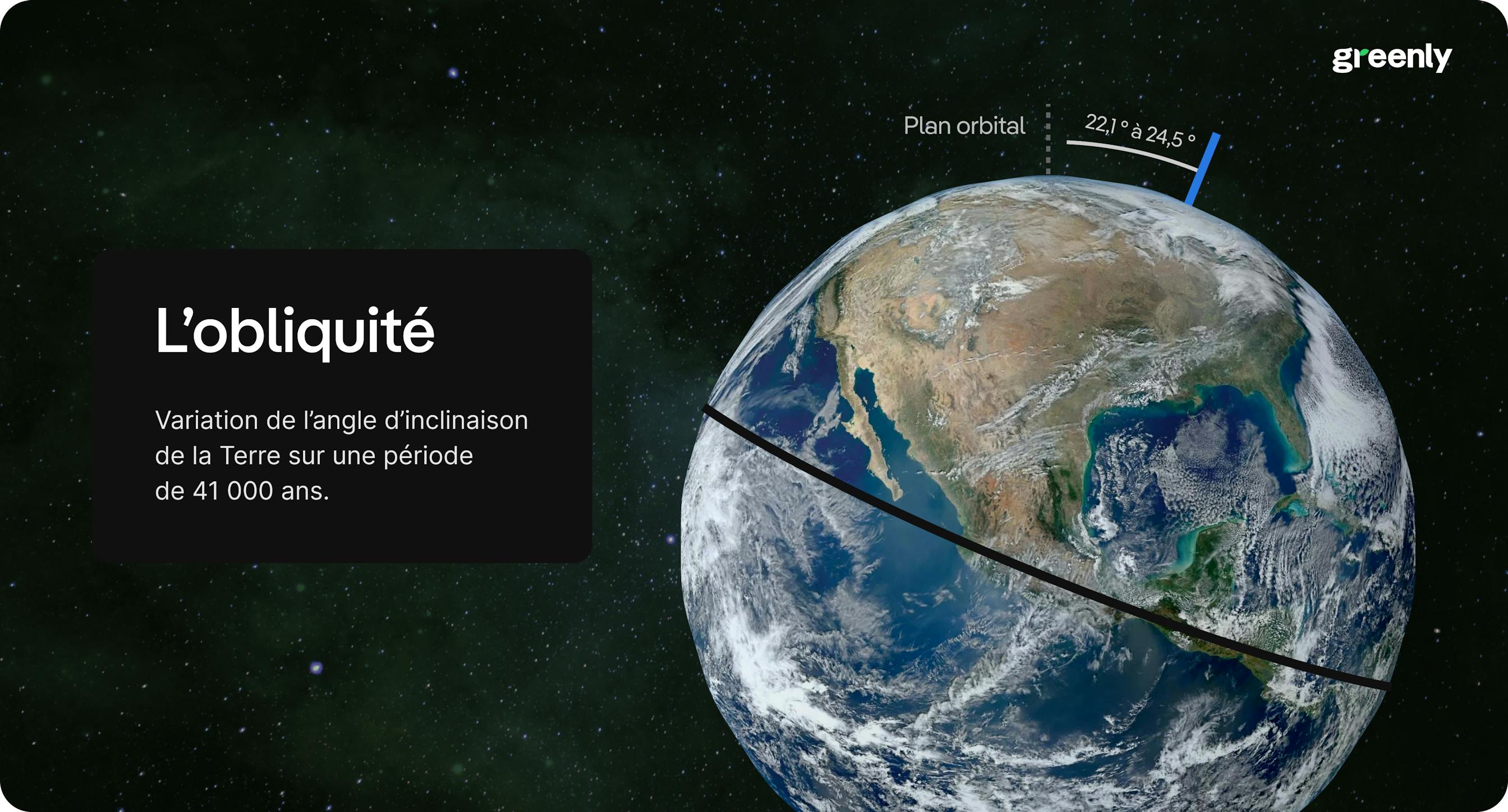

2. L’obliquité

Le deuxième paramètre est l'obliquité et concerne l'angle entre l'axe de rotation de la Terre et le plan de son orbite autour du Soleil.

Comme nous l’avons vu plus haut, l'axe de rotation de la Terre (l'axe autour duquel elle tourne) est incliné par rapport à sa trajectoire autour du Soleil.

Or, cet angle d’inclinaison oscille légèrement sur une période de 41 000 ans - entre 22,1° et 24,5°. Conséquence directe : la manière dont la lumière solaire se répartit sur Terre fluctue et affecte les saisons.

Quand l'inclinaison est plus faible (22,1°), les saisons sont moins marquées, car la différence entre l’énergie reçue en été et l’énergie reçue en hiver est moindre. Inversement, quand l'inclinaison est plus forte (24,5°), les saisons sont plus contrastées, avec des étés plus chauds et des hivers plus froids.

NASA

National Aeronautics and Space Administration

3. La précession

Le troisième paramètre est la précession. La précession est un mouvement que la Terre effectue sur son axe de rotation, et qui ressemble finalement au mouvement d’une toupie sur le point de s’arrêter.

Au-delà de pivoter rapidement sur elle-même, la toupie voit son axe de rotation osciller en formant une sorte de cône. Un mouvement qu’observe également la Terre, mais de manière infiniment plus lente bien sûr.

Il faut environ 26 000 ans pour voir s’effectuer un cycle complet de cette oscillation que l'on nomme "précession".

Or, la précession a un impact direct sur les saisons telles que nous les connaissons, car elle change doucement la façon dont la Terre s’oriente par rapport au Soleil. Rappelons encore ici que la manière dont la Terre est orientée par rapport au Soleil est responsable de la manière dont les saisons se déroulent dans les deux hémisphères.

En raison de la précession, cette orientation évolue donc de manière très lente mais réelle. À l’échelle d’une vie humaine, cette évolution est imperceptible. Mais à l’échelle de l’Univers et de l’existence d’une planète, les conséquences deviennent tangibles.

L’orbite de notre planète connaissant elle aussi des variations, l'orientation de notre planète au moment où elle connaît son point de périhélie et d’aphélie évolue à l’échelle de milliers d’années. Actuellement, le périhélie se produit en hiver dans l’hémisphère nord et en été dans l’hémisphère sud. La Terre se trouvant alors plus proche du Soleil, les hivers sont moins rigoureux dans l’hémisphère nord, tandis que les étés de l’hémisphère sud se trouvent accentués. Mais un jour, la situation se trouvera inversée.

Sciences et Avenir

Magazine mensuel français de vulgarisation scientifique

Comment les cycles de Milankovitch influencent-ils le climat ?

Les cycles de Milankovitch influencent le climat terrestre en modifiant la quantité et la répartition de l’énergie solaire que la Terre reçoit sur de très longues périodes.

Lorsque l’excentricité est à son maximum, par exemple, notre planète reçoit moins d’énergie solaire, ce qui favorise les glaciations.

Les cycles de Milankovitch expliquent en partie les alternances entre :

- les périodes glaciaires au cours desquelles l’énergie solaire reçue est faible (en raison d’une faible obliquité, d’une orbite elliptique ou d’une précession défavorable), et les glaces s’étendent en conséquence.

- les périodes interglaciaires au cours desquelles l’énergie solaire augmente, les glaces fondent, et les températures globales remontent.

Milankovitch et le réchauffement climatique

Les cycles de Milankovitch ne sont pas responsables du réchauffement climatique que nous connaissons actuellement sur Terre.

NASA

National Aeronautics and Space Administration

Pour rappel, le réchauffement climatique est lié à l’accumulation excessive de gaz à effet de serre (GES) d’origine humaine au sein de notre atmosphère. Pour en savoir plus à ce sujet, n’hésitez pas à consulter notre article explicatif. Si vous souhaitez également comprendre pourquoi le Soleil ne se trouve pas à l’origine du changement climatique, vous trouverez de plus amples explications dans notre article relatif aux arguments du courant climatosceptique.

Dernier point - et pas des moindres : aussi invraisemblable que cela puisse paraître au regard de l’actualité, il faut savoir que notre planète évolue actuellement vers la fin d’une période interglaciaire.

La NASA confirme que les positions orbitales actuelles de la Terre devraient entraîner un refroidissement progressif de notre planète, commencé il y a déjà 6 000 ans environ. Un phénomène toutefois enrayé par le réchauffement climatique d’origine anthropique.

NASA

National Aeronautics and Space Administration

Or, en 2023, la concentration de dioxyde de carbone au sein de notre atmosphère a atteint 421 ppm.

Les limites des cycles de Milankovitch

Les cycles de Milankovitch ont beau être établis, cela ne signifie pas qu’ils gouvernent à eux seuls la science du climat terrestre.

Pour preuve : comme nous venons de le voir, les êtres humains eux-mêmes sont parvenus à provoquer un réchauffement sans précédent (battant les records du maximum thermique du passage paléocène-éocène (PETM)), à une période où la Terre devrait lentement glisser vers une nouvelle ère glaciaire.

CORDIS

Commission européenne

Une forme de sacre. Mais pas des meilleurs.