Comprendre la taxonomie verte

La taxonomie européenne compte parmi les outils devant permettre à l'UE d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais en quoi consiste-t-elle ?

ESG / RSE

Secteurs d'activité

Les raisons qui peuvent nous encourager à questionner le réchauffement ainsi que notre responsabilité

Deux des principales difficultés qui rendent la transition écologique si difficile

Bien sûr, ces arguments ont été réfutés pour des raisons totalement objectives, fondées sur l'analyse des faits. Pour autant, en théorie, certaines de ces positions n'avaient rien de stupide. Un exemple ? L'argument qui consiste à dire que le climat de notre planète a connu des fluctuations, et ce, depuis la nuit des temps.

C'est parfaitement exact : depuis la formation de la Terre, il y a plusieurs milliards d'années, son climat a alterné entre des périodes plus froides et des périodes plus chaudes.

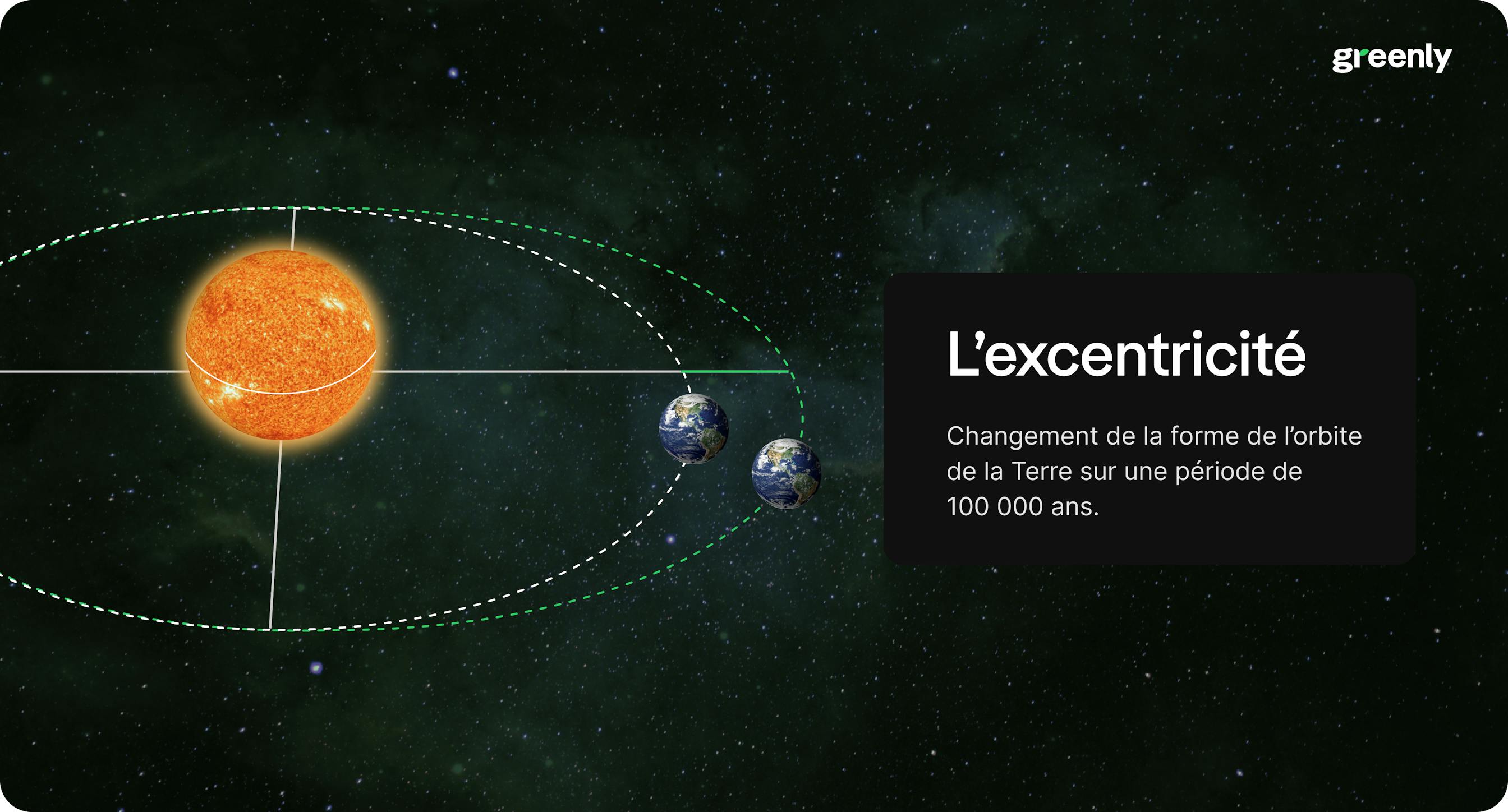

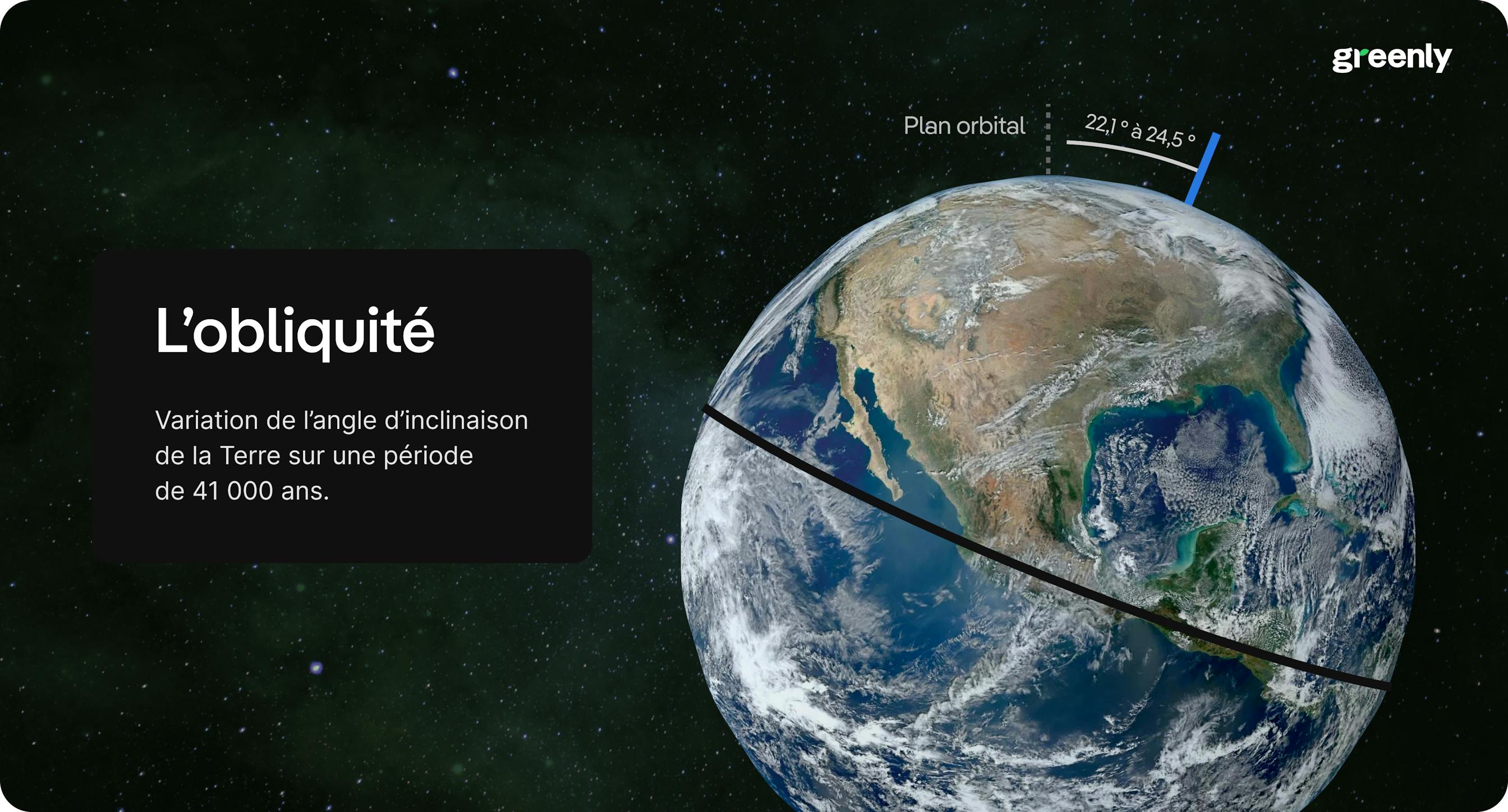

Les cycles de Milankovitch, par exemple, expliquent comment les 3 variables que sont l'excentricité, l'obliquité et la précession influent sur la survenue des périodes glaciaires et interglaciaires. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous référer à cet article.

Considérer tout-de-go que quelqu'un qui souligne cette réalité est un abruti fini n'a rien de très intelligent non plus – il n'y a pas meilleure manière de rompre immédiatement le dialogue, à un moment où nous avons pourtant cruellement besoin de dialoguer.

Il existe d'autres exemples de ce type d'argument somme toute fondé : les variations de l'activité solaire pour ne citer que celui-ci. Mais encore une fois, ces éléments ont été minutieusement passés à la loupe. D'une certaine façon, beaucoup d'entre nous auraient sans doute aimé que le réchauffement puisse s'expliquer de ces différentes façons. Ce n'est malheureusement pas le cas. Pour les explorer plus en détail, n'hésitez pas à consulter notre article "Climatosceptiques : vérités et contrevérités".

Il faut bien le dire, tout le monde a d'autres problèmes. D'où une inclinaison sans doute naturelle à mettre de côté un souci qui ne semble pas, pour le moment, avoir tant de conséquences que ça.

Et de fait, passée l'émotion d'avoir vu les Landes partir en fumée en 2022, le quotidien des gens n'ayant pas fait les frais de la catastrophe a repris son cours. De la même manière, nous avons observé notre ciel saturé de particules fines en raison des incendies canadiens, ou la population brésilienne suffoquer sous près de 60 °C à intervalles réguliers... Puis nous passons invariablement à autre chose.

Jean-Marc Jancovici, pour "En société", 1er juin 2025

Ingénieur, enseignant et conférencier français, spécialisé sur les questions d'énergie et de climat

On aurait presque envie de dire "tant mieux". Seulement, si nous continuons d'esquiver le problème aussi longtemps que cela nous sera possible, nous laisserons aussi passer notre chance d'amorcer progressivement une transition qui se fera tôt ou tard... et de manière autrement plus brutale et cruelle, car nous nous y trouverons contraints par les rappels à l'ordre du système climatique.

Comprenons-nous bien : il n'est pas inutile que nous développions une certaine forme de résilience au regard de ce qui nous attend. Mais résilience ne doit pas rimer avec "indifférence", ne serait-ce qu'à notre propre égard. Rappelons qu'à l'échelle mondiale, l’exposition à la pollution de l’air extérieur provoque chaque année le décès d’environ 4,2 millions de personnes.

Au sein du spectre européen de l’OMS (lequel compte 53 pays) environ 600 000 décès par an sont causés par la pollution de l’air (482 000 par la pollution de l’air extérieur et 117 200 par la pollution de l’air intérieur). Dans l’Hexagone, Santé Publique France estime que près de 40 000 décès par an seraient causés par l’exposition des personnes âgées de 30 ans et plus aux particules fines (PM2,5).

Et ça, ce n'est pas forcément quelque chose que nous avons envie d'entendre.

Jean-Marc Jancovici, pour "En société", 1er juin 2025

Ingénieur, enseignant et conférencier français, spécialisé sur les questions d'énergie et de climat

Le problème, c'est que ce genre d'argument légitime (celui de ne pas faire peser le poids de la transition sur les catégories les plus faibles) a tendance à faire le jeu d'une vision parallèle, beaucoup plus caricaturale qui, elle, ne permet pas de faire avancer les choses de façon constructive.

Présenter la lutte contre le changement climatique comme une affaire de bataille entre le camp des méchants et le camp des gentils, ce n'est pas donner une vision objective du problème tel qu'il existe en réalité. Et nous ne pourrons pas faire progresser les choses dans le bon sens, si nous le résumons ainsi.

Même si ça peut être difficile à entendre pour beaucoup de gens, le fait est que nous bénéficions en France d'un confort "minimal" dont ne bénéficient pas, par exemple, les gens qui vivent dans des pays plus pauvres – sans même aller jusqu'à la misère qu'on peut trouver en Afrique ou en Inde. Notre quotidien est jalonné de machines et de dispositifs auxquels nous ne prêtons même plus attention tant nous nous y sommes habitués. Et considérer que ce "standard de vie" à l'occidental est "la norme" pose une sérieuse question mathématique.

Pour rappel, si tout le monde vivait comme nous, les Français, il nous faudrait 2,86 planètes pour subvenir à tous ces besoins. Le problème n'est pas tant le confort, mais ce que nous percevons comme étant les composantes essentielles de ce confort. Notre "standard" s'est considérablement enrichi depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale et l'essor de la société de consommation.

Tout le monde ne dispose pas du même potentiel d'action. Certaines initiatives ne pourront être engagées qu'à l'échelle de l'État et sont l'apanage de l'État seul, par exemple. En revanche, certains problèmes clés, pour être traités à la racine, vont nous appeler à nous remettre collectivement en question.

La surconsommation par exemple. Oui, nombre d'entreprises polluent, en proposant une offre toujours plus pléthorique de biens et de services (parfois de mauvaise qualité, qui plus est). Mais qu'est-ce qui nous oblige à les encourager à continuer en consommant bien au-delà de ce que sont nos besoins réels ?

Selon l’étude "The Power of People", adopter un mode de vie plus respectueux pourrait permettre aux seuls citoyens de réaliser entre 25 et 27 % des économies nécessaires pour maintenir le réchauffement à 1,5 °C d’ici 2030.

À bien des égards, le changement climatique est un sujet technique aux (très) nombreuses intrications. La transition écologique ne se cantonne pas au domaine environnemental. Elle a des implications sociales, économiques, financières, sociologiques, psychologiques, etc.

C'est tout à fait compréhensible. Mais il faut absolument insister sur le fait que même si les défis sont nombreux, il y a aussi des raisons d'espérer et de se mobiliser. Et on ne parle pas ici d'écologie politique et militante. Ce n'est pas parce que les choses bougent lentement ou par a-coup qu'il faut en conclure que rien n'avance. C'est faux. Frustrant, oui, parce que nous avons besoin d'aller vite. Mais la vérité, c'est qu'à toujours dénigrer et forcer des transformations qui ne sont pas simples ou soulèvent des problématiques légitimes, on obtient des réactions de rejet viscéral qui nous réexpédient sans fin à la case départ.

Arthur Aubœuf, pour Leaf Media

Cofondateur de Team for the Planet

Notre inaction trouve partiellement son origine au cœur d'une zone de notre cerveau appelée striatum. Considérée comme très primitive, elle est présente chez la plupart des animaux et influe sur la prise de décision.

Dans les faits, le striatum envoie de la dopamine (la molécule responsable du plaisir), laquelle nous incite à entreprendre certaines actions. Si celles-ci concernaient auparavant les initiatives liées à notre survie – manger, par exemple – elles se sont diversifiées au fil de notre évolution. Leur seul dénominateur commun demeurant l'immédiateté.

Mais quel est le rapport avec le changement climatique ?

D’après Sébastien Bohler, docteur en neurosciences et auteur de l’ouvrage intitulé "Bug humain", nous pourrions progressivement inverser la tendance en “entraînant” notre striatum dès l’enfance.

Loin d'être une lubie, apprendre à nos enfants à consommer de façon raisonnée est absolument essentiel. Car s'ils ne peuvent agir eux-mêmes dans l'immédiat – en tout cas, pas à la même échelle que leurs parents et grand-parents – les aider à acquérir ces réflexes leur permettra de s'adapter plus facilement à ce que sera le monde de demain.

Accepter cette réalité est difficile. Suffisamment pour que nous ne complexifions pas davantage la situation. Rechercher l'irréprochabilité chez les uns et les autres (et ne pas la trouver), ou prendre pour prétexte d'inaction la non-irréprochabilité de ces mêmes "autres" ne nous mènera nulle part. Tout individu ayant grandi au sein d'une société occidentale depuis l'essor de la société de consommation a contribué, même de façon minime et involontaire, à la situation actuelle.