ESG / RSE

Secteurs d'activité

Qu’est-ce que la fracturation hydraulique ?

Les points clés à découvrir dans cet article

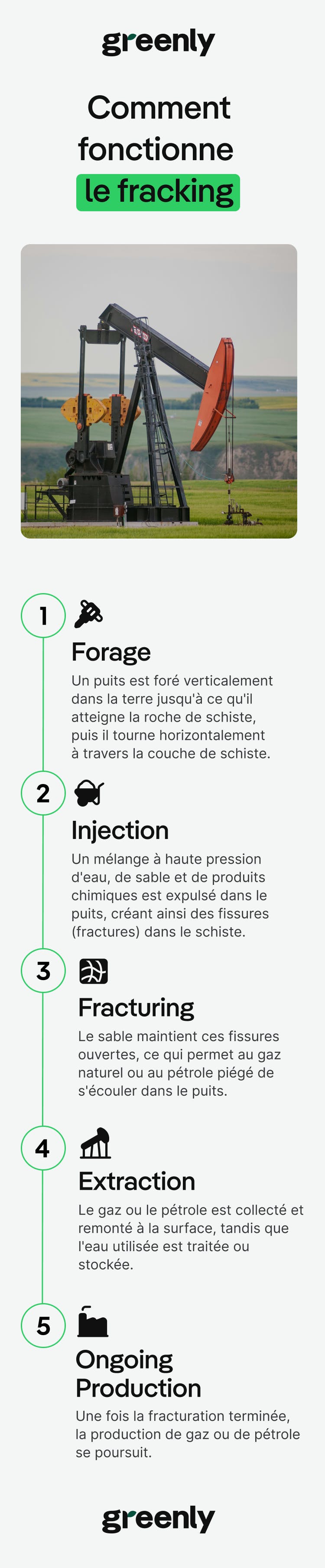

Comment fonctionne le fracking

Ses implications et les problématiques qu'il soulève

L’exploitation de cette ressource, cependant, n’a rien d’une mince affaire et s’opère par le biais de ce qu’on nomme la “fracturation hydraulique”. Une pratique interdite en France et dans bien d’autres pays, mais que les États-Unis continuent de plébisciter.

Qu’est-ce que la fracturation hydraulique ?

La fracturation hydraulique (ou “hydraulic fracturing” voire “fracking” en anglais) est une technique de fracturation des formations géologiques à faible perméabilité, dont le but est de parvenir à extraire des hydrocarbures non conventionnels à l’image du gaz de schiste et des gaz de réservoir compact.

La fracturation hydraulique est réalisée via l’injection d’un fluide à haute pression - mais il est à noter qu’il existe d’autres types de fracturation.

Dans les années 1800 aux États-Unis, de la nitroglycérine liquide était injectée en sous-sol où elle explosait afin de casser les roches emprisonnant le pétrole - là aussi caractérisées par leur faible perméabilité.

Les premières fracturations hydrauliques ont été expérimentées en 1947 dans le Kansas, et c’est au Texas, en 1949, qu’elles ont commencé à être véritablement utilisées sur le plan opérationnel par la compagnie pétrolière Halliburton. Pour autant, cette technique est longtemps restée peu rentable. Petit à petit, des progrès ont été réalisés et ont permis d’améliorer la productivité tout en réduisant le coût d’exploitation.

Comment ça marche ?

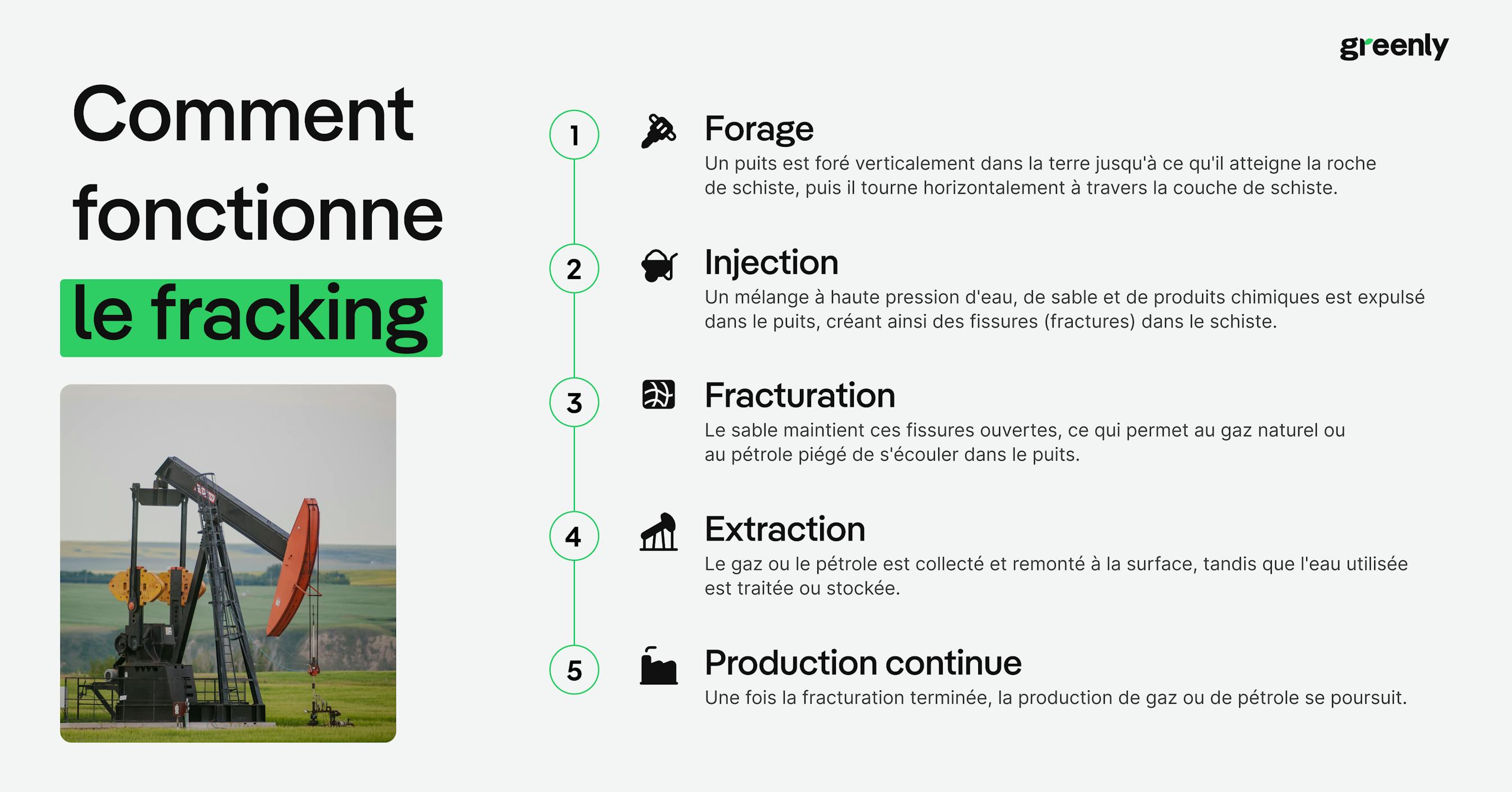

Le procédé

Pour commencer, des trous de faible diamètre (moins de 12 mm) sont réalisés le long du tubage horizontal en faisant détoner une petite charge d’explosifs - ce qui permet ensuite le contact entre le fluide de fracturation et la roche.

On injecte donc un fluide composé d'eau, de sable et d’additifs chimiques sous haute pression au sein de ces fameuses roches peu poreuses et peu perméables. Ce procédé aboutit à leur fracturation, ainsi qu’à la remontée d’un mélange de gaz ou d’huile et d’une partie de l’eau et des additifs injectés.

Il arrive que ce processus soit répété plusieurs fois sur un même puits lorsque la production de ce dernier diminue, afin de réactiver un réseau de fissures - c’est ce qu’on appelle le “multifracking”.

Le liquide de fracturation

Si la composition du fluide de fracturation peut varier en fonction des industriels, cette dernière se répartit généralement comme suit :

L’eau est le vecteur de pression qui permet de briser la roche, mais aussi de transporter le sable, qui joue le rôle d’agent de soutènement : il infiltre les fissures et empêche la roche de se refermer.

Les produits chimiques, quant à eux, varient en fonction des caractéristiques du milieu à fracturer (profondeur, température, perméabilité, etc.).

On distingue généralement 4 familles de produits :

Quels sont les problèmes posés par la fracturation hydraulique ?

La pollution et la surconsommation de la ressource en eau

Géoconfluences

juin 2022

L’une des principales inquiétudes entourant la fracturation hydraulique concerne la pollution des nappes phréatiques. Longtemps sujette à débat, cette problématique semble pourtant bien réelle. C’est, en tout cas, la conclusion à laquelle était arrivée une étude conduite aux États-Unis.

Loïc Chauveau pour Sciences et Avenir

7 mai 2015

La fracturation hydraulique pourrait rendre l’eau impropre à la consommation. Une assertion relativisée par les acteurs de ce marché, qui déclarent pour leur part “que les cas de contamination sont rares et qu’ils sont attribuables à des anomalies ; par exemple, un puits qui n’avait pas été bien creusé, ou des gaines de tuyaux défaillantes (les gaines visent normalement à prévenir les fuites de gaz)”.

Mais ce n’est pas le seul problème, car le procédé inhérent à la fracturation hydraulique est aussi excessivement gourmand en eau. La fracturation hydraulique d’un puits peut nécessiter 5,7 à 56,8 millions de litres d’eau douce.

Le jeu en vaut-il donc la chandelle ? C’est une véritable question, quand on sait que le réchauffement climatique pourrait rapidement venir menacer - si ce n’est pas déjà fait - la disponibilité de l’eau dans certaines régions du monde. En Espagne, par exemple, la région de Barcelone se remet difficilement d’une sécheresse historique aux conséquences désastreuses.

Compte tenu de cette réalité, la fracturation hydraulique pourrait s’avérer être une équation bien peu rentable - à tout le moins, sur le volet environnemental et plus particulièrement dans le cadre du développement de futures politiques d’adaptation au changement climatique.

À l’avenir, il est probable que la protection de toutes les ressources disponibles en eau constitue une priorité absolue, dans la mesure où elle incarne un enjeu vital pour l’ensemble de notre société.

Le risque sismique

Sur un tout autre sujet, la fracturation hydraulique fait l’objet d’un âpre débat quant à sa propension à accroître le risque sismique dans les régions où elle est pratiquée.

Radio-Canada

23 janvier 2020

Outre la magnitude, l’accroissement de la fréquence de ces séismes inquiète.

Ainsi que le soulignait le site Pour la science en 2018, des régions à l’image de l’Oklahoma ont vu les séismes de magnitude supérieure à 5 se multiplier.

Une menace dont l’existence avait été soulignée par un article du journal Le Monde paru en 2016, qui relatait les conclusions d’un rapport rendu public par l’Institut américain de géophysique. Au total, 7 millions d’Américains se trouveraient menacés par des séismes liés à la fracturation hydraulique.

Même son de cloche du côté du Royaume-Uni, qui a décidé de suspendre cette pratique en raison du risque de secousses sismiques en 2019. Brièvement réintroduite par Liz Truss au moment de son passage au 10 Downing Street, la pratique a de nouveau été interdite par son successeur Rishi Sunak.

Le Parisien

2 novembre 2019

En France, la fracturation hydraulique est interdite depuis 2011. L’importation du gaz de schiste, toutefois, demeure autorisée.

Pourquoi les États-Unis plébiscitent-ils la fracturation hydraulique ?

Pourquoi donc ? La question mérite d’être posée à l’aune de l’élection présidentielle américaine qui s'est tenue en 2024. Donald Trump comme Kamala Harris se disaient favorables à cette pratique... Un constat d’autant plus surprenant que la candidate démocrate se positionnait en soutien aux politiques environnementales et à la lutte contre le changement climatique de façon générale. Dans ce contexte, on aurait pu s’attendre à ce que la fracturation hydraulique n’emporte pas son adhésion. D’autant plus que Kamala Harris souhaitait effectivement que cette pratique soit suspendue en 2020 - une position qu’elle avait changée depuis.

La position des États-Unis vis-à-vis de la fracturation hydraulique s’explique principalement de deux manières.

Tout d’abord, elle constitue un véritable enjeu électoral. Et a fortiori dans le cadre d’un scrutin extrêmement serré - Kamala Harris et Donald Trump se trouvaient au coude-à-coude dans de nombreux sondages. Or, il était essentiel de séduire les électeurs originaires des régions plus rurales, qui se sentent parfois moins considérés que les Américain.e.s des grandes villes.

Pauline Brault pour le Huffington Post

11 septembre 2024

Autre sujet d’importance : la question de la politique énergétique des États-Unis.

Laurent Carroué, sur Géoconfluences

2022

Si le pays de l’Oncle Sam plébiscite le “fracking”, c’est parce que celui-ci lui a permis de gagner son indépendance énergétique.

France Culture, 11 mai 2021

Radio France

D’après le site Connaissance des Énergies, “entre 2009 et 2021, sa production de gaz de schiste a augmenté de 71 %, lui permettant de désormais exporter cette énergie.”

Sans surprise, le 16 novembre 2024, Donald Trump a donc fait part de son intention de faire de Chris Wright, PDG de l'entreprise Liberty Energy, son ministre de l'énergie.

Pour rappel, l'entreprise Liberty Energy est justement spécialisée dans la fracturation hydraulique. Ouvertement climatosceptique, Chris Wright sera également membre du Conseil national de l’énergie nouvellement créé. Conseil dont la mission sera de "superviser le chemin vers la domination énergétique des États-Unis".