Comment calculer son empreinte carbone ?

L'empreinte carbone est un outil permettant d'évaluer le niveau d'émissions de gaz à effet de serre (GES) générées. Mais que faut-il savoir à son sujet ?

ESG / RSE

Secteurs d'activité

La manière dont un arbre fonctionne

En quoi ce fonctionnement nous rend de grands services

Ce que la reforestation peut nous permettre d'accomplir

Les limites de l'exercice (et les erreurs à ne pas commettre)

Reforest’ Action

30 mars 2023

La reforestation désigne la reconstitution de zones anciennement boisées — autrement dit, de forêts.

Ces zones ont souvent été touchées par une déforestation intentionnelle (exploitation agricole, urbanisation, etc.), mais elles peuvent aussi avoir été dévastées par des phénomènes naturels, comme des incendies liés à la sécheresse. Le concept de reforestation ne s’arrête pas là néanmoins.

Studysmarter

Plateforme pédagogique

Il s’agit donc d’une démarche de long terme, nécessitant beaucoup d'assiduité de la part des intervenants.

Les termes reforestation et reboisement sont souvent utilisés de manière interchangeable. En réalité, “reforestation” est surtout la traduction anglaise du mot français “reboisement”.

Cela dit, le terme “reforestation” est parfaitement correct dans notre langue et figure d’ailleurs dans le Larousse.

Selon la définition de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture), la reforestation correspond à “la plantation de forêts sur des terres qui étaient boisées mais qui ont été déboisées pendant un certain temps”. À l’inverse, l’afforestation désigne “la création d’une forêt sur des terres considérées comme n’ayant jamais été boisées auparavant”.

Il est impossible de bien comprendre les enjeux liés à la reforestation, sans savoir comment fonctionne un arbre. Car derrière son apparente stoïcité, un arbre est un véritable être vivant, à l’existence beaucoup plus active et remplie que vous ne l’imaginez sans doute…

Ce carbone essentiel à la vie de l’arbre est piégé dans son tronc, ses branches et ses racines, faisant de lui le fameux puits de carbone naturel dont nous parlons si souvent.

Radio France

14 octobre 2019

Sachez-le : les arbres comptent parmi les êtres vivants dotés de l’espérance de vie la plus impressionnante qui soit. Pas moins de 2000 ans dans le cas des cèdres.

La forêt incarne l'habitat naturel et le refuge d’un nombre incalculable d’espèces animales et végétales. En ce sens, sa disparition - quelle qu’en soit la cause - est susceptible de mettre en danger l’ensemble de cette biodiversité.

Office nationale des forêts

ONF

En reconstituant ce milieu naturel par l’intermédiaire du reboisement, nous pouvons favoriser le retour des espèces ayant été chassées par la disparition de la forêt. Cet aspect bénéfique de la reforestation n’est cependant pas toujours le plus mis en avant, et pour cause : pour se manifester, un certain nombre de conditions doivent être remplies.

Malheureusement, tous les projets de reforestation ne bénéficient pas automatiquement à la biodiversité. Les résultats dépendent entre autres choses du choix des espèces plantées, du respect des écosystèmes locaux et du suivi sur le long terme - car même avec une reforestation bien menée, les résultats prennent des années, voire des décennies à se manifester.

Cela s’explique en partie du fait que les reforestations “récentes” créent d’abord des habitats “simples”, très différents des forêts anciennes et riches en interactions biologiques, qui avaient mis des siècles et des siècles à se constituer.

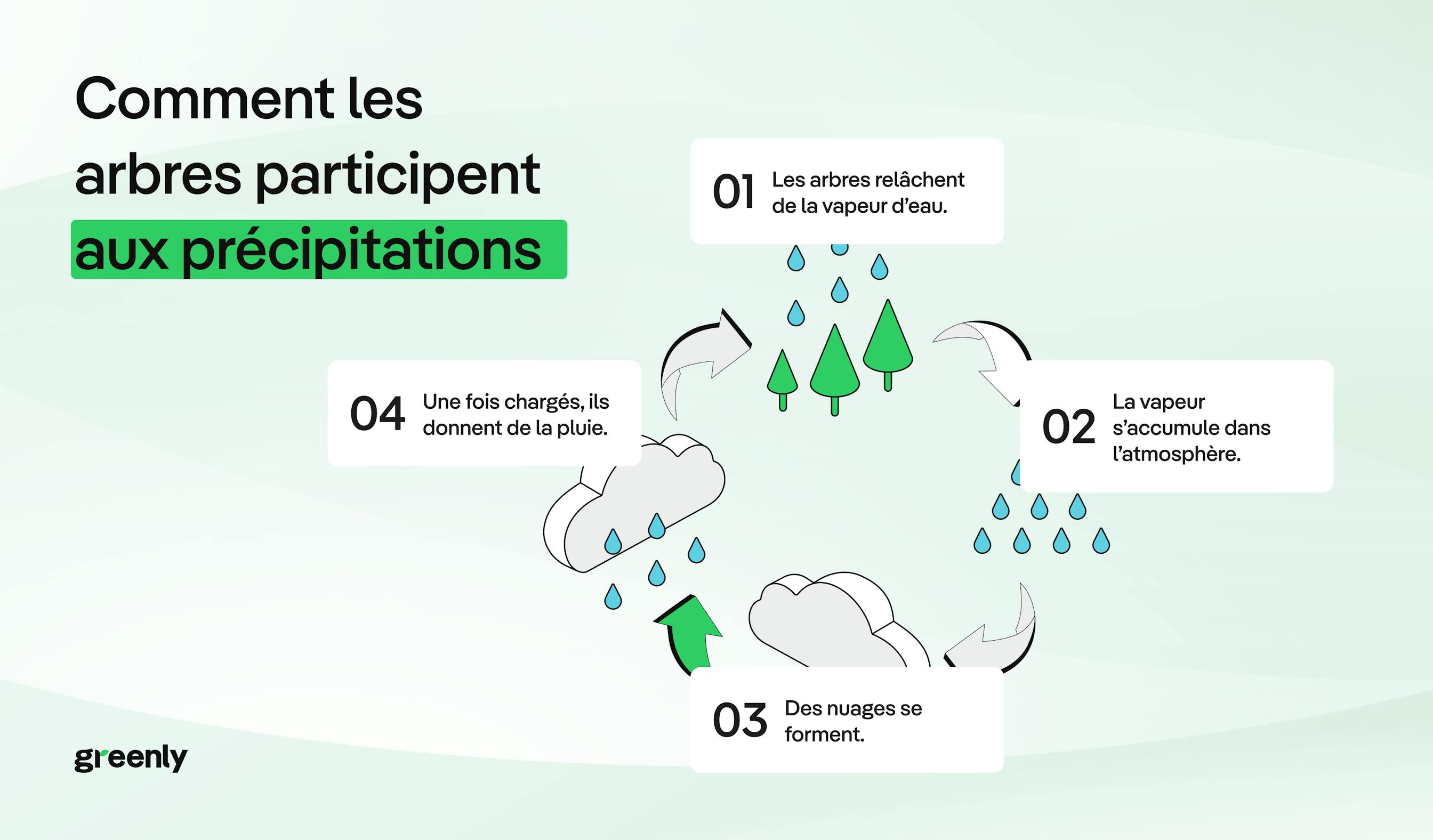

On le sait peu, mais les forêts - et plus spécifiquement les arbres - contribuent grandement au cycle de l’eau. Les arbres agissent comme de véritables éponges naturelles. Grâce à leurs nombreuses racines, ils aspirent l’eau en surface et facilitent l’infiltration des pluies dans les sols, ce qui permet de prévenir le phénomène de ruissellement susceptible d’entraîner des inondations par exemple.

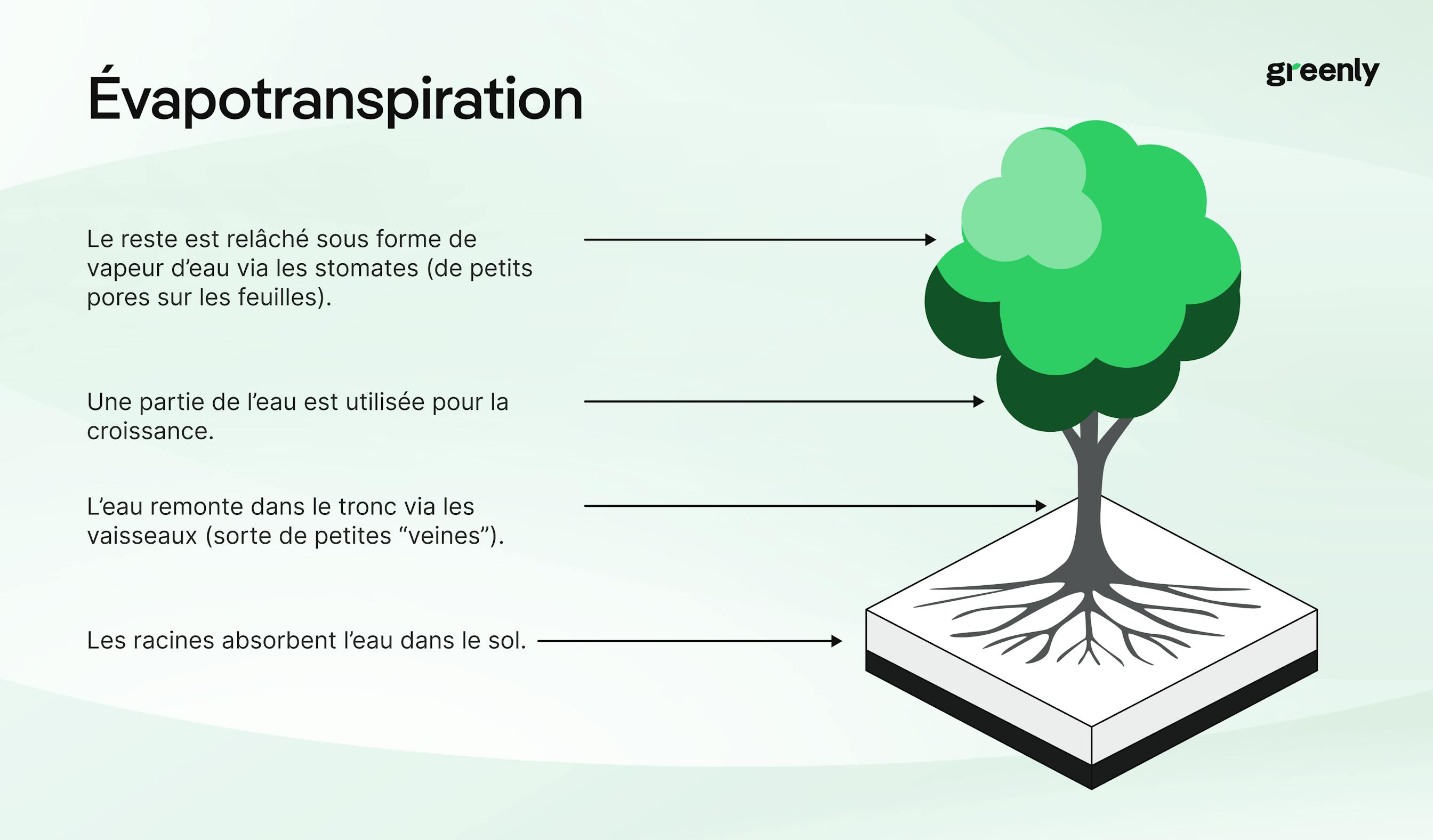

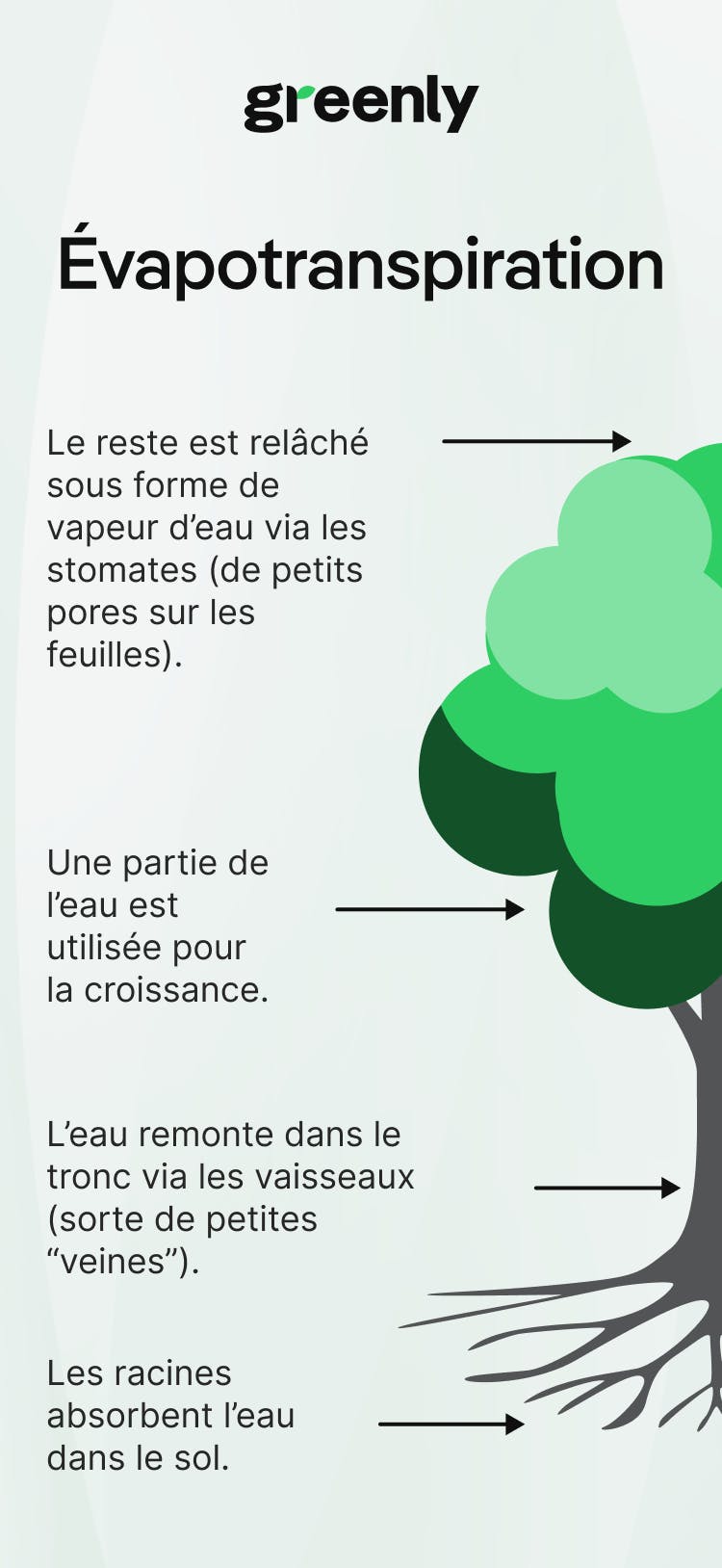

A contrario, les feuilles des arbres relâchent de la vapeur d’eau dans l’air et participent à la régulation des précipitations via un phénomène appelé “évapotranspiration”. Chaque arbre agit donc comme un petit humidificateur naturel, contribuant à maintenir un climat plus frais et plus humide.

Office National des Forêts, ONF

28 février 2022

L’évapotranspiration joue un rôle clé dans la survenue des précipitations sur certains territoires. Plus il y a de végétation, plus il y a d’évapotranspiration, plus l’air devient humide, ce qui favorise les précipitations. C’est ainsi, par exemple, que la forêt amazonienne produit une énorme quantité de sa propre humidité. Elle contribue à créer un “cycle hydrologique régional”, grâce auquel l’eau rejetée par les arbres retombe ensuite sous forme de pluie.

European Forest Institute

EFI

En tant que puits de carbone naturel, les arbres incarnent des alliés de choix dans la réduction de nos émissions de CO₂. Pour rappel, le réchauffement climatique est induit par un excès de gaz à effet de serre (en grande partie du CO₂) accumulé au sein de notre atmosphère.

Dans ce contexte, la reforestation (sous réserve d’être bien exécutée) peut être une façon de soutenir nos efforts de décarbonation. Dit simplement, cela signifie qu’en plantant des arbres, nous pouvons bénéficier d’un petit coup de pouce, car ces derniers absorberont une partie du CO₂ actuellement excédentaire.

Attention toutefois à ne pas compter sur les forêts pour faire tout le travail : compte tenu - entre autres choses - de la gravité de la situation ainsi que des conditions climatiques actuelles qui mettent parfois les forêts à rude épreuve, il est illusoire de penser qu’il nous suffira de planter des arbres pour régler le problème.

D’abord très “tendance” - un nombre incalculable d’entreprises s’étaient mises à participer à des projets de reforestation en tout genre - la reforestation a plus récemment fait l’objet de critiques. Certaines d’entre elles pointant sa prétendue inefficacité totale, voire ses effets pervers.

Alors que faut-il en penser ? À vrai dire, nous avons presque déjà répondu à cette question, mais de manière indirecte : oui, la reforestation est utile.

Véritables piliers des écosystèmes au sein desquels ils existent, les arbres contribuent par ailleurs à alimenter le cycle de l’eau et même à prévenir certaines catastrophes naturelles (inondations, glissements de terrain, etc.). C’est dire si l’idée de déforester à tout-va était sacrément mauvaise…

Dans le même temps, comme nous l’avons vu un peu plus tôt, la reforestation présente deux contraintes essentielles.

Conclusion ? La reforestation est d’abord un projet d’avenir. Ses bénéfices seront réels, mais nous ne les constaterons véritablement que d’ici quelques voire de nombreuses décennies.

Ces arbres fraîchement plantés ne vont pas du jour au lendemain se mettre à absorber de gigantesques quantités de CO₂ ou voir revenir se nicher dans leurs branches des espèces disparues depuis longtemps.

Cela ne signifie pas qu’il faut d’emblée se décourager et se dire que cela ne sert à rien. Les générations futures tireront bénéfice de la reforestation. Et elles en auront grandement besoin, compte tenu de la difficulté des temps qui les attendent.

Ne plantez pas une seule espèce d’arbre, qui plus est à croissance rapide (comme le pin, l’eucalyptus ou l’acacia). Cela ne donnera pas de résultats probants sur le plan de la biodiversité, en plus du fait d’épuiser les sols.

Cerise sur le gâteau : les risques d’incendie ou de maladies se trouveront augmentés, car l’ensemble des plantations sera sensible aux mêmes menaces. Misez sur la qualité des plantations, davantage que sur la quantité.

Attention à bien étudier l’environnement de la future plantation : si les arbres ne sont pas adaptés au climat ou à l’écosystème local, les effets auront toutes les chances d’être désastreux. Les nouvelles espèces implantées peuvent devenir invasives et chasser les espèces indigènes, tout en ne créant pas d’habitats adaptés pour les animaux locaux.

Un projet de reforestation doit absolument faire l’objet d’une concertation avec les populations locales, qui seront les plus à même de veiller au bon déroulement du processus.

Outre les tensions qu’un manque de concertation peut engendrer, les arbres ne seront pas entretenus, voire arrachés à la première occasion…

Pour prendre un exemple parlant, aucun palmier n’a jamais pointé son nez dans le Grand Nord.

Il est essentiel de tenir compte du type de sol, du climat local ou encore du niveau de précipitations. Faute de quoi, les jeunes arbres risquent de mourir prématurément.

Gardez à l’esprit que la plantation n’est que le début d’un très long processus. La reforestation implique également entretien, irrigation, protection contre les animaux et les maladies… C’est un beau projet : ne le laissez pas bêtement échouer par négligence.

| Méthode | Description | Avantages | Inconvénients |

|---|---|---|---|

|

Plantation manuelle

|

Des équipes plantent des jeunes plants un par un à la main. | Précision, choix des espèces locales, création d’emplois. | Lente, coûteuse, dépend de la main-d’œuvre. |

|

Semis direct

|

Semer des graines directement sur le terrain (souvent à la volée). | Moins coûteux, plus rapide, effet plus naturel. | Moins de contrôle sur la germination et la densité. |

|

Régénération naturelle assistée

|

Favoriser la repousse spontanée en protégeant les jeunes pousses existantes. | Peu coûteuse, respectueuse des écosystèmes locaux. | Longue, nécessite une surveillance et un environnement adapté. |

|

Agroforesterie

|

Associer arbres et cultures agricoles sur un même espace. | Bénéfices écologiques et économiques pour les communautés. | Complexe à mettre en place, demande un suivi spécifique. |

| Méthode | Description | Avantages | Inconvénients |

|---|---|---|---|

|

Drones planteurs

|

Drones qui envoient des graines en capsules biodégradables sur de vastes zones. | Très rapide, couvre de grandes surfaces, coûts réduits. | Moins précis, faible taux de germination si non optimisé. |

|

Cartographie par satellite / IA

|

Utiliser des données satellites et l’intelligence artificielle pour identifier les zones à reboiser. | Planification précise, surveillance à grande échelle. | Nécessite une infrastructure technique et des données fiables. |

|

Ensemencement par avion

|

Avions larguant des graines à grande échelle (souvent en zones inaccessibles). | Très rapide, idéal pour les zones reculées. | Très faible contrôle, souvent peu efficace sans préparation du sol. |

|

Capsules intelligentes (seed bombs)

|

Graines encapsulées dans des mélanges nutritifs pour favoriser la germination. | Protège la graine, augmente ses chances de survie. | Doit être adaptée au climat/sol pour être vraiment efficace. |

Fort heureusement, il existe de nombreuses associations et ONG se dédiant au sujet de la reforestation. Faire un don (si possible régulier) pour les soutenir est une excellente façon de participer, tout en laissant des professionnels ou des experts se charger des questions les plus techniques.

Mais vous pouvez bien sûr directement participer à des chantiers de plantation ou parrainer des projets de reboisement.

Nous avons beaucoup plus de pouvoir que nous ne le pensons généralement à l’échelle individuelle. En tant que consommateurs, nous pouvons tout à fait contribuer à lutter contre la déforestation, qui peut être engendrée par la production de nombreux biens du quotidien : papier, meubles, vêtements, alimentation…

Choisissez du papier recyclé ou labellisé FSC/PEFC, par exemple. Préférez aussi le bois issu de forêts gérées durablement, et réduisez autant que faire se peut votre consommation de produits liés à la déforestation, comme l’huile de palme ou le soja.

Certaines entreprises contribuent elles aussi à soutenir la reforestation via des programmes de contribution carbone, en reversant une part de leurs bénéfices à des projets forestiers, ou en s’associant à des ONG pour planter un arbre par produit vendu par exemple.

Là encore : les choix de consommation peuvent tout à fait constituer votre propre contribution. Privilégiez ces marques engagées.

Si vous disposez du terrain nécessaire, vous pouvez bien sûr procéder vous-mêmes à la plantation d’arbre… En respectant les règles élémentaires dont nous avons esquissé les grandes lignes dans cet article.

Idéalement, rapprochez-vous d’associations locales ou de votre mairie pour obtenir davantage d’informations quant aux possibilités qui s’offrent à vous.